|

湯田温泉の中でも超老舗の温泉宿。江戸時代中期の古文書にもその名があったらしいのですが、残念ながら、現在その古文書は行方知れずとか。庭園の造りなどを調べると、それらしい状況証拠もあるようです。

松田屋が歴史の表舞台に登場するのは幕末から維新期。もともと長州藩士のなじみ宿だったので、薩長連合成立後、薩長の著名人たちが会合し倒幕の協議をしたのだそうです。館内の説明板には、高杉晋作、木戸孝允、西郷隆盛、大久保利通、伊藤博文、大村益次郎、山県有朋、井上馨、坂本龍馬、三条実美の名前がありました。「維新資料室」のほか、「西郷・木戸・大久保会見所」などもあります。

当時松田屋玄関横にあった楓の木に、高杉晋作が「盡国家之秋在焉(国家ニ盡スノトキナリ)」と刻んだという、まさにその楓の木が「維新資料室」に保存されています。たしかに刻んだ跡はありますが、残念ながら文字まで確認することができません。ホテルのロビーには、いわゆる「錦の御旗」の複製も。幕末維新期の歴史が好きな人にはたまらない宿かもしれませんね。

さて、そんな松田屋ホテルに奥さまと投宿。20年目の結婚記念日というのが表向きの大義名分。裏の目的はもちろん温泉。湯田温泉でも数少ない源泉かけ流しです。6階建ての新館もありますが、今回は木造2階建ての本館を選択。2階の客室からは美しい日本庭園を見下ろすことができます。周囲は高い生垣で囲まれ、温泉街のただ中とは思えない風情。

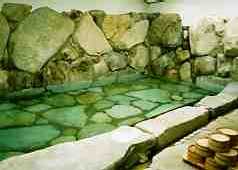

チェックイン後、早速館内の探検。本館には浴場が4つ。岩の湯【画像左下】、花柏の湯、曙の湯、そして維新の湯【画像右下】。前者2つの浴室は比較的広く、日ごとに交互に男女が入れ替わる仕組み。後者の2つは小さくて家族風呂仕様。カギをかけて入浴します。家族風呂だから奥さんといっしょに入るのかと思ったら、あっさり断られました。あはは。

浴槽が小さいことを嘆いてはいけません。余程の湧出量を誇る温泉地でもない限り、源泉のかけ流しに堪える湯量は限られているからです。隣接のホテルがこぞって大浴場を設置した時期、松田屋ホテルは諸般の事情でそれが叶わなかったのでしょうね。でも、そのおかげで結果的に源泉のかけ流しを維持することができたわけですから、温泉通にとってはむしろ幸運というほかありません。

最初のお風呂は岩の湯。まず、分析表の確認。先般の温泉法施行規則の改正による追加事項を加えた木製の真新しい立派な分析表に、ちょっと感動。さすがですね。それによると、加温、ろ過、入浴剤・消毒、いずれもなし。毎日の清掃と湯の入れ替え。源泉の温度を調整するために入れ替え時に加水。といっても、その後はかけ流しなので、やがて源泉100%に限りなく近づく、というわけです。

浴槽では、セオリー通りに流れ込むお湯の香りをチェック。ん?無臭?浴槽のお湯も同様。備え付けのソープとシャンプーで汗を流しましたが、これがいかにも化学合成という感じのヒノキの香り。換気扇のファンの音が浴室内に共鳴してほとんど騒音に近い。すみずみまで手入れが行き届いて清潔感の漂う浴室なのに、何かちょっと違うかなという印象。

夕食後、ほとんど真夜中に2つ目の維新の湯へ。これはその名の通り、由緒あるお風呂です。何でも、この浴槽は1860年(万延元年)の建造で、上に名前の挙がっている薩長の著名人たちが密議の後に入浴したものだそうです。真偽のほどをホテルの方に確認してみました。蛇口は最近のもの(笑)。浴槽の目地も同様。で、要するに、浴槽の石に建造時のものを使用しているということのようです。ま、そういうことでしょうね。

蛇口はお湯の入れ替え時に使用するのでしょう。ここからの給湯はありません。しかし浴槽の縁からお湯が流れ出ていますから、どこかからお湯が入っているはずです。浴槽内を注意深く探したところ、壁面の底近くに給湯用の配管がありました。熱いお湯が流入しています。湯口から給湯するのだけがかけ流しじゃないわけです。わずかにお湯に香りがあるかなあという程度。

翌朝、男女の入れ替わった花柏の湯へ。うっ、これは……。板張りの床から木の香り。例のヒノキのソープとシャンプー。ささやかな露天風呂。いわゆるちょっと豪華なホテルの浴場です。コンセプトは理解できますが、かけ流しの源泉を堪能するための仕掛けではありませんね。

ホテルの方にお話を伺う機会がありました。湯田温泉には7つの源泉があり、それらミックスして各ホテルに給湯。その後はそれぞれのホテルごとに温度や浴槽の管理をしているとか。松田屋ホテルも、自家源泉ではなく、この集中給湯システムの一環。源泉かけ流しとはいえ、条件としては不利ですよね。源泉の老化を意味する「エージング Aging」という言葉も、お話の中に出てきました。

元来無味無臭の単純泉ですから、過大な期待はできませんが、給湯の環境を伺うと、仕方がないのかなあという感想に落ち着きます。チェックアウト後に伺ったことですが、本館の客室には個別の内風呂がついていて(たしかにありました。入りませんでしたが)、その蛇口からは浴場と同じ源泉が出るのだそうです。惜しいことをしました。湯田温泉の源泉をもっと堪能できたかもしれなかったのに。料理やもてなしの気配りは最高。またもう一度泊まりますかね。5年後とか……。えっ、もしかして、それって、ギンコンシキ!? あちゃあ〜!!