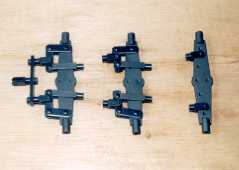

ブレーキ装置の部品。左上から右に、ブレーキ梁、制輪子釣、制輪子。中段、各種フォークエンド。下段、ブレーキ引棒。

ブレーキ梁にフォークエンド、釣合梁を取り付ける。組立はもっぱらリベットのカシメ。金槌と金床で根気よくカチン、カチン。制輪子を制輪子釣に取り付けるのもカシメ。ブレーキ装置はカシメが多いなあ。ブレーキだけに、ネジだと緩んで危険、ということか。カシメたリベットの頭にツヤ消し黒の塗装も忘れずに。

ブレーキ梁と引棒を組み合わせるとこんな感じ。引棒の片側は逆ネジになっているので、これをねじって長さを調整できる。3つのブレーキ梁の両端を、台枠に取り付けた3対の制輪子に取り付ける。

灰箱本体は組立済み。灰戸はバネで閉まる仕組み。灰戸連結棒、灰戸押棒、灰戸レバーなどを組み合わせる。灰箱は、第3動輪の車軸をまたぐ格好で主台枠に乗せるだけ。10cmノギスでスケールイメージを。

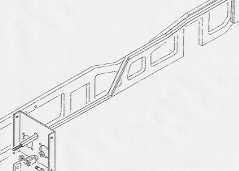

制輪子、いわゆるブレーキシューは、前方に引いて制動します。運転室は後方。したがって、テコを介して後方に引き直すことになるわけですが、このブレーキ引棒の取付が悩ましい。全長50cmもある四角い引棒は、当たりを避けるために絶妙に折れ曲がりながら前方のテコと後方のブレーキ軸腕を連結している。しかし、二次元に投影された図面では、この折れ曲がり具合がよく分からない。さあ、この図面の引棒は、上に曲がっているのでしょうか、それとも左に曲がっているのでしょうか。だまし絵のようです。あちこちぶつかるし、変だなあと思っていたら、取付が90度ずれていました。あらら。

下回り完成。どおだあ!