組立も最終段階。まず、従台車を割りピンで主台枠に取り付ける。最初に組み立てて以来、ずっと仮置きのままだった。木製の支柱を前後の梁の下に入れて本体を浮かせるが、とても1人では作業できない。お嬢様にお願いし、片側の梁を持ち上げている間に支柱を入れてもらう。前後の上げ下ろしで合計4回。家族の協力があってこそのライブスチームの組立。

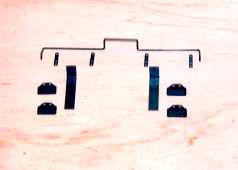

連結器の部品。上段左から、連結器頭、連結器錠、連結器肘ピン、連結器肘。下段左から、腹心胴押えバネ受、復元バネ、復元バネ押棒、腹心胴受、腹心胴支。肘と錠がスムーズに動くよう若干ヤスリ掛け。

上、解放テコとテコ受。下、踏段と踏段受。これらはフロント用。リヤは踏段が1つ。

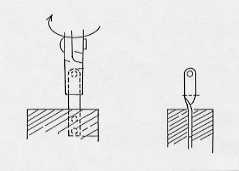

梁の面と解放テコの軸は90度ずれているので、テコ受に加工が必要。下端を万力ではさみ、上端をペンチでくわえて、90度ひねる。さほど力はいらないが、失敗が許されないので緊張する。前後合わせて8本。作業後に確認すると、ひねる方向が「組立説明書」とは逆でした。あはは。

ブレーキホースの部品。上段左から、鎖、アングルコック、管継手、空気管。下段、ホース連結器、空気ホース。最後の最後に、また欠品。鎖が片側分しかない。近所のお店を回ってみたが、同等品が見つからない。OSから送ってもらうことにしたが、今回、初めてメールで連絡。まあ、これがいちばん便利でしょうね。というわけで、リヤのブレーキホースは、鎖の到着までおあずけ。

これらの部品を取り付けると、連結器の周辺はこんな感じ。ほお〜、リアルでなかなかいいじゃないの。

連結器は、もちろん解放テコで開きます。開いた肘を押さえ込むと、錠が落ちてロックします。本物と同じ。自動連結器、よく考えられていますよね。開いたり閉じたり、時間を忘れて遊べます。

鎖の到着を待って取り付けたリヤの連結器の周辺。基本的にはフロントといっしょだが、復元バネ、梁から出ている空気管の長さなどが異なる。こちらの解放テコでも遊べる。(笑)

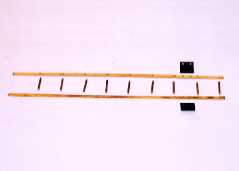

石炭庫に付くはしごの部品。黒いのは、はしご受。踏段をハンダもしくはカシメで固定する。ハンダ付けに自信がないので、カシメを選択。はしごの上端は、解放テコ受と同様に90度ひねりを加える。ひねりの向きは左右逆向き。さらに、先端を直角に折り曲げた上に、ひねった部分を曲げてはしご受と同じ高さになるよう加工する。なんて複雑怪奇な加工なんでしょう。こうなると、最後はもう現物合わせしかないですね。組み上がったら塗装します。

塗装済みのはしごを取り付けた後ろ姿。これで組立はすべて完了。あとは、フロントと左右にナンバープレートを取り付けるだけ。いよいよ完成だ。