|

|

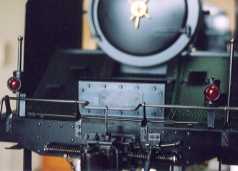

前面部分の電線管は大きく2つのブロックに分けることができる。端梁の横一文字部分と、歩み板を斜めにのぼり煙室に沿って円弧を描いて前照灯に至る部分。画像を見る限り、煙室踏段の後ろ側を通っているように見えるが、簡略化して踏段の前側を通すことに。

前照灯部分を別角度から見ると、電線受口が2つ。その分受口が長いので、先端は煙室の円弧から浮いている。これがポイントだな。デフレクターの支持板の下側で電線管が後方に屈曲。やはり踏段の後ろ側を通っているのでしょうね。まあいいや、確証する画像がありません。

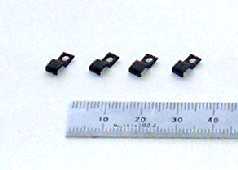

考証して方針を定め、さあ作業開始。まず3.0mm真鍮角棒から電線受口と接手を作成。左から、標識灯の電線受口。7.0mmを左右2つ。次が、前照灯の電線受口。ほぼ倍の14.0mm。右端の2つがT接手。これは両断面と1つの側面に2.1mmのドリル穴。この接手以外の受口は、片側の断面にのみ2.1mmのドリル穴。電線管には2.0mmの真鍮丸棒。

電線管を固定する金具。小川精機製C11の配管止金具(DE-54)を流用。これまでの改造でも重宝していましたので、改めて追加注文。えっ、1個250円もするのですか。今後のことを考えて20個とすると……。大丈夫です。この世界に足を踏み入れて以来、物の値段には動じなくなりました。今月のお小遣いで何とかしましょう。

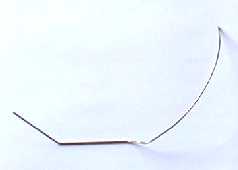

1.0mmの針金を使って、煙室部分の配管の型取り試作、兼予行演習。こんな感じかなあ。

さて本番。型に重ねたり、本体にあてがったりしつつ、真鍮丸棒を成形。傷が付くのでペンチは使わず、手曲げのみ。真鍮とはいえ2.0mm丸棒は硬い。細かい曲げは指が痛くなる。これでどおだあ……。ん!?端梁側の長さが足りないぞ。ヒエーッ、作り直しかよ。(涙)というわけで、これは2作目。

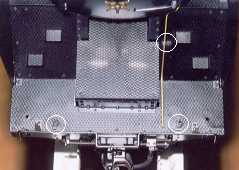

止金具を使って歩み板に取付。【上方の白丸部分】この部分は薄板だけなので、裏からナット。本来この止金具は金具の下に配管を固定するものですが、上にハンダ付け。こうすると、電線管が浮いた感じになり、好印象。これで、端梁の電線管のT接手の位置が決定。合わせて、端梁にタップを立てて止金具を取付。【左右の白丸部分】ところで、ここの踏段の配置が逆ですね。あらら。初めて気付きました。

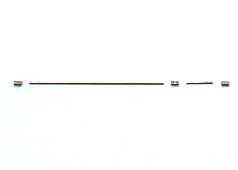

端梁の横一文字の電線管の素材。直線ですから準備は簡単。しかし、ハンダ付けによる組立には工夫が必要。そのままでは思い通りになりません。

要領は、リヤの埋込式標識灯の電線管の場合と同じ。3.0mmの間隔でアルミフラットバーを並べ、その隙間に角棒を挟み込んでハンダ付け。こうすると角棒の面が揃い、しかも万一先に付けたところが熱で溶けても大丈夫。もちろん、止金具もここでハンダ付け。

端梁に取り付けてみると……。煙室側の電線管は接手に差し込むだけ。

今度は、煙室上方の止金具。このハンダ付けにも工夫が必要。下手をすると、すでに取り付けている接手や受口のハンダが取れてしまいます。水に浸したティッシュペーパーで包んでみました。部分的に温度上昇を抑制できた模様で、うまくいきました。

2つのブロックに分けた電線管。塗装を残して工作完了。要するにこれだけですが、手間が掛かっているのですよ。家族から賞賛の声があるわけでもなく、誰かほめてくれないかなあ。(笑)

黒の艶消し塗装をして取付。塗装すると画像ではよく分かりませんね。

前照灯の電線受口。先端がもう少し上を向いてもよかったのかな。C11328には補助灯がありません。シールドビームの前照灯だけなのに、どうして受口からコードが2本出ているのでしょう。ナゾです。