|

|

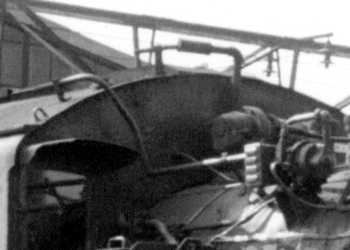

排気管は、タービンから垂直に立ち上がって後方に折れ、補助発電機の端あたりから斜めに缶被まで下がり、支柱に支えられつつ運転室前板部分で再び垂直に立ち上がり、屋根に達している。画像の白線。

正面寄りの別角度から見ると、タービンの上方で電源ケーブルの配管を乗り越えて立体交差している様子がよく分かる。しかし、前回の加工で、電源ケーブルの配管を、実車のように上方へは立ち上げなかったので、ここに立体交差はできない。直角部分にエルボが使われている様子もよく分かる。また、運転室前板部分で立ち上がる箇所が若干折れ曲がっている。

これまでの配管取付と同じように、まず1mmの針金を使って配管形状のイメージ作り。こんな感じかなあ。奥さまに手タレをお願いしています。

試作の針金を頼りに、支柱の位置を決め、缶被と運転室の屋根に2mmのタップ。【白丸の箇所】支柱は、前回同様、砂撒き空気管の金具を加工して流用。

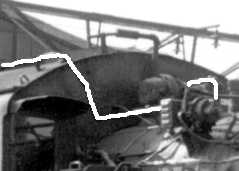

直角部分には、クラウンモデルのエルボを使用。ただし、当初補助発電機に付属していたものは、3mmのパイプには小さすぎる感じがしたので、一回り大きいものを別途購入。中央が2mm用、右が3mm用。諸々検討の結果、2mm用エルボの穴を3mmに拡張して使用することに決定。エルボをどうやってボール盤のテーブルバイスに固定するかで悩みましたが、木型を工夫してクリア。ふう〜っ。

補助発電機の排気口にエルボを取付。ある程度の強度が欲しいので、ここはハンダ付け。これにも神経を使いました。エルボの内側に2mmの銅線を入れ、これを発電機に固定する構造としました。

銅パイプの成形で初めて焼き鈍しに挑戦。真っ赤に焼くと、冷めたあとも柔らかく、加工が容易になる。しかし、トーチなんてないので、割箸の先端に針金で固定して、キッチンのガスコンロで加熱。冷めたところで、試作の針金の形状を頼りに、現物合わせの曲げ加工。なあるほど、焼き鈍しってこんな具合になるのかあ。この経験は今後に生かせます。支柱の金具もハンダ付け。排気管の全体は、銅パイプが3つ、エルボが2つで、こんな感じ。

焼き鈍すと銅は黒くなる。希硫酸で酸洗いするのが常道らしいが、そんな薬品は手元にないので、ペーパーで磨きました。もう一度取り付けて、エルボをバスコークで接着。エルボの角度は、組み合わせたときの微妙な現物合わせですから、すぐ固まるハンダや瞬間接着剤は使えないと判断。このまま一昼夜。

再び取り外して、艶消し黒を塗装。前回の反省から、距離を置いて少な目にスプレー。配管は、支柱ごとに2分割。運転室の屋根を取り外すときのことも考えました。端はエルボに差し込むだけ。

排気管の前半部分を取付。支柱から両端までが長いので、触れると若干動きます。

屋根部分を取付。ここはしっかり固定されています。運転室の屋根を取り外すときには、この部分だけを外せばOK。屋根の支柱がいい感じですね。自画自賛。

|