|

|

最初に機関車の運転室の屋根と側板を取り外します。

逆転機は運転室の左側。

逆転機にはシリンダー排水装置のレバーもあり、前方に向かって2本の引き棒が延びています。引き棒を取り外して逆転機を床板から外します。

排水装置のレバーを取り外した改造前の逆転機。まずはよお〜く観察。新たなネジ棒の取り付け方法をあれこれ考えながらネジ棒の長さを算出。

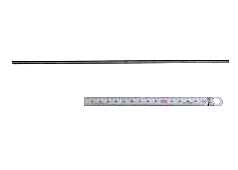

所定の長さにカット。両端を正確に平面仕上げするのがポイント。

ボール盤のチャックにネジ棒を挟んで旋回させ、水平に置いたヤスリで両端を仕上げます。この方法はホキ製作のパイプ加工ですでに経験済み。チャックでネジ山にキズが付かないか心配でしたが問題なし。

このネジ棒を前後の受金に取り付ける方法が今回一番の思案のしどころ。前後からボルトでネジ止めすることにしました。ネジをネジ止め。(笑)ネジ棒をぶれずに回転させるためには、ネジ穴をネジ棒の中心に正確に開けなければいけません。断面にはネジ山があり円形ではありません。それでも中心を出すにはどうしたらいいのでしょう。ネジ棒を旋回させて中心を探すことにしました。バイスにハンドドリルを取り付けて準備。

ネジ棒を旋回させながら極細のドリルを当て、ぶれないところを探します。旋回しているので、ぶれなければそこが中心ですよね。これがポンチ代わり。

続いて下穴を開けます。ドリルが中心を外れる可能性があるので、これもやはりネジ棒を旋回させながら。今度はテーブルバイスにハンドドリルを取り付けてボール盤を使用。

下のハンドドリルでネジ棒を旋回させながら、上からボール盤のドリルで下穴。両端2回。

下穴にタップを立ててネジ棒の完成。実は、左ネジの前に、簡単に手に入るM6の右ネジで試作品を作ってみました。この試作がうまくいったので、早速本番にとりかかったところ、うまく中心が出ず、2本失敗しました。最初にうまくいくと安易になってダメですね。本番3本目でやっと成功。定尺で余裕があってよかった。

受金に通す前後のボルト。前側はC11組立時の残り物からM3を物色。後側はハンドル等の取り付けもあり、また力が加わるところなのでネジ棒に深めにネジ切りし、そのため長いボルトになりました。M3×40mm。

ネジ棒の前後にボルトをねじ込み、ナットで固定。このためにネジ棒両端の平面仕上げが重要でした。最終的な組立時にはロックタイトも使用して入念に。さて、回転したときにぶれがないように仕上がっているのでしょうか。指でクルクル回してみてもぶれはありません。よし!これで最大の山場を越えました。ふう〜っ。

しかし、ここで有頂天になってはいけません。まだ難関が残っています。前後の受金と滑子の加工。前部の受金には軸穴がありません。後部の受金には軸穴がありますが直径4mm。滑子には3mmの穴。ネジ棒を取り付けるためには、それぞれ加工が必要。

一番悩んだのが前部の受金。中心に3mmの穴を開ければ済む話ですが、元々穴はなく、M2.6ボルトが上下を貫通しています。しかもその穴は2.9mm。これを下穴にするとM4のボルトを使うことになり、大きする感が否めません。う〜む。さらに、よお〜く観察すると、この受金は正方形。つまり90度回転させれば、まだ穴のない面を上下に使用することができます!これでやっと問題解決。結局、M3ボルトで上下から固定することに。

後部の受金の加工は簡単。直径4mmの軸穴を3mmにするにはどうすればいいのでしょう。4mmの真鍮パイプを挿入すればOK。肉厚0.5mmですから内径3mm。これで大丈夫。ただし、両端の切断面はネジ棒の場合と同様にボール盤で仕上げます。

最後に滑子の加工。特に悩むことはありません。軸穴を下穴の5mmにして6mmの逆ネジタップを立てればいいわけですが、作業は慎重に。滑子の厚みがあるので、万一ちょっとでも斜めになったりするとこれまでの苦労が水の泡。滑子がスムーズに滑らないことになります。しかもスパイラルタップは切れがいいので要注意。苦い経験があります。最悪の結果も想定して滑子の代替品も考えました。とにかく慎重にタップの鉛直を確認しつつハンドルを左に回します。左ネジ!

滑子のM6左ネジはこんな感じ。中心がずれていないかどうかは組み立ててみないとわかりません。ドキドキ。

ドキドキしながら、受金、滑子、ネジ棒、滑子案内を組立。おっ、ネジ棒が軽く回る!それにつれて滑子もスムーズに移動。やったあ!これまでの不安が吹き飛び、久々のうふふ気分。最後に後部のボルトの頭を切り落とし、ハンドルを取り付けて完成。

|