機関車の改造やメンテナンスをどこでするか。工作室への持ち込みはできない。屋外の整備場へ持ち出すのも面倒。定置場をそのまま作業スペースにしよう。ケージはキャスターで軽く動かせる。

機関車の改造やメンテナンスをどこでするか。工作室への持ち込みはできない。屋外の整備場へ持ち出すのも面倒。定置場をそのまま作業スペースにしよう。ケージはキャスターで軽く動かせる。

さて、今回は逆転機。まず、ケージの斜交いを取り外す。取付ネジが固い。ロックタイトがよく効いている。なるほど、これで緩みが防げるわけだ。

さて、今回は逆転機。まず、ケージの斜交いを取り外す。取付ネジが固い。ロックタイトがよく効いている。なるほど、これで緩みが防げるわけだ。

屋根と側板を取り外すと逆転機が現れる。お目に掛かるのは2013年以来。使い込んで汚れた感じがいい。

屋根と側板を取り外すと逆転機が現れる。お目に掛かるのは2013年以来。使い込んで汚れた感じがいい。

機関車の改造やメンテナンスをどこでするか。工作室への持ち込みはできない。屋外の整備場へ持ち出すのも面倒。定置場をそのまま作業スペースにしよう。ケージはキャスターで軽く動かせる。

機関車の改造やメンテナンスをどこでするか。工作室への持ち込みはできない。屋外の整備場へ持ち出すのも面倒。定置場をそのまま作業スペースにしよう。ケージはキャスターで軽く動かせる。

|

さて、今回は逆転機。まず、ケージの斜交いを取り外す。取付ネジが固い。ロックタイトがよく効いている。なるほど、これで緩みが防げるわけだ。

さて、今回は逆転機。まず、ケージの斜交いを取り外す。取付ネジが固い。ロックタイトがよく効いている。なるほど、これで緩みが防げるわけだ。

|

屋根と側板を取り外すと逆転機が現れる。お目に掛かるのは2013年以来。使い込んで汚れた感じがいい。

屋根と側板を取り外すと逆転機が現れる。お目に掛かるのは2013年以来。使い込んで汚れた感じがいい。

|

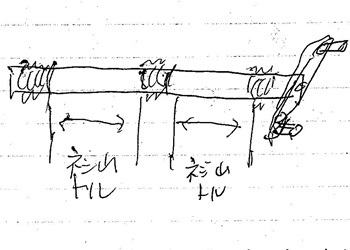

逆転機を取り外したものの、さてどうするか。(1)ネジ式に改造した逆転機では、実物同様に、心向棒が加減リンクをなめらかに上下する。しかし、前進・後退の切り替えに時間がかかる。(2)その点、O.S.設計の逆転機ではハンドルを押し引きするので、前進・後退の切り替えが早い。運転重視の仕様だが、心向棒の動きがぎこちない。とりわけハンドルを前後に動かすところは、スケールモデルとしては興冷め。う〜む。ここから3カ月にわたる長考が始まる……

ハンドルを前後に押し引きする元の構造は避けたい。ハンドルは回転させる。その前提で、前進・後退の切り替えを素早くするにはどうしたらいいのか。アイデアは、ある日突然降ってくる!前進フルギア、中立、後退フルギアの部分だけ残して、ネジ山をなくしてしまうのばどうか。ネジ山がない箇所を滑子がスライドするわけだ。ハンドルの回転を残しつつ、前進・後退の切り替えが短時間で済む。ネジ棒をボール盤のチャックにくわえてヤスリがけすれば、ハンドメイドの加工も可能だろう。おおっ、これだ!!

|

しかし、なかなか決断ができない。(1)ネジ棒のネジ山を、滑子の内径とピッタリに、ガタ付きなく削れるのか。(2)中立箇所では、加工前と同様に滑子分の回転が必要。実際のところ、ネジ棒を削ってどれだけの効果があるのか。後者(2)について、正確に実測して滑子の動きをシミュレーションしてみると、シメージ図ほどのスライド幅はないことが判明。しかも、(1)の不安を払拭するハンドメイドの技量にも自信がない。う〜ん。

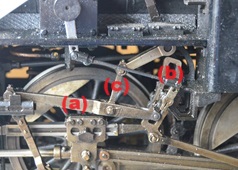

心向棒(a)と加減リンク(b)。前進フルギア【画像左】と後退フルギア【画像右】。逆転機のハンドルを回すと釣リンク(c)が上下し、加減リンク内の心向棒が上下する。詳しい仕組みは未だに理解できていないが、この動きには心が引かれる。なぜか。この動きは、取りも直さず機関士が動かす動きだからだ。ロッドなど、蒸気によるメカニカルな動きにももちろん心引かれるが、その中にあって人間の働きが目に見える箇所なのだ。

逆転機の既存の改造は完成度が高いという自負がある。工作機械を使わないハンドメイドでよくできたなあといまでも思う。いまさら再改造することはない。そんな気持ちに落ち着いてきた。逆転機ハンドルを回転させて、心向棒をなめらかに上下させる。これこそ蒸気機関車だ。乗車した孫から何を言われても「機関車はこういうものだよ」と言えばいい。再改造はしない。これまでのままでいい。これが結論だ。

再改造はしないものの、メンテナンスはしっかりしておこう。前進フルギア、中立、後退フルギアの位置に白線を入れ直す。

再改造はしないものの、メンテナンスはしっかりしておこう。前進フルギア、中立、後退フルギアの位置に白線を入れ直す。

|

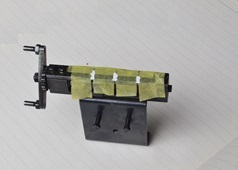

目盛り針は磨いてトップコートを塗布。あれ、針を挟んでいるジグはどこかで見たような……。

目盛り針は磨いてトップコートを塗布。あれ、針を挟んでいるジグはどこかで見たような……。

|

メンテナンスが完了した逆転機。

メンテナンスが完了した逆転機。

|

運転室に取付。

運転室に取付。

|

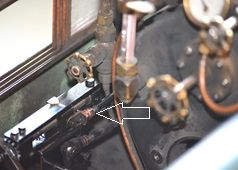

この際ですから微調整をしておきます。釣リンクに連動する逆転棒の長さを調整します。逆転棒は両端にネジが切ってあり、矢印のナットを緩めて回転すると長さが変わります。逆転機の中立位置が、心向棒の中立位置にピッタリ合うように。若干誤差が生じていました。

この際ですから微調整をしておきます。釣リンクに連動する逆転棒の長さを調整します。逆転棒は両端にネジが切ってあり、矢印のナットを緩めて回転すると長さが変わります。逆転機の中立位置が、心向棒の中立位置にピッタリ合うように。若干誤差が生じていました。

|

引き続き、このハンドルのお世話になります。

引き続き、このハンドルのお世話になります。

|