|

|

電気配線用の部品。左から2.5mmコイルスプリング、リード線、切換スイッチ、4Pコネクター、1Pコネクター(凸と凹)。機関車の外面に這わせるリード線は、コイルスプリングの中を通して配線。リード線の保護だけでなく、見映えも良好。

接続線の加工。所定の長さに切ったリード線の先端に1Pコネクターをハンダづけする。接続部分には透明熱収縮チューブを被せる念の入れよう。リード線とコイルスプリングも、同様に熱収縮チューブで固定。作業中、リード線を押さえていた指先に溶けたハンダがポタリ!ヒエ〜ッ。しかし、いま動かすとハンダがずれる。我慢した結果、直径3.6mmの名誉の火傷。ノギスで計測。(苦笑)

右側のエアータンクは電池ケース。電池の交換はどうするのでしょう。前方の蓋は開閉を想定した構造になっていますが、その部分には水タンクの連通管があって電池の出し入れは難しい。また、エアータンクの外側には空気ブレーキ管が付くので、エアータンク自体の脱着も容易ではない。思い悩んで先達にお尋ねしたところ、「3〜4年は電池を交換しなくても大丈夫」とのこと。気にするほどのことでもないか。

これは左側のエアータンク。組立済みの複音汽笛。ズッシリ重い。手前の真鍮帯で床板に固定します。

エアータンク受の成形。まず、真鍮帯の両端および床板取付部分を万力を使って、えいやー。(画像左) 次に、曲線部分をエアータンクの現物に巻き付けて、これも、えいやー。(画像右) 力と思い切りが必要です。曲げ加工が済んだら塗装しておきます。

やはりあるんですよね、加工ミスが。電池ケースを床板に取り付けるネジ穴が1箇所ずれていました。縦に並ぶはずなんですけど……。(画像白丸部分) 穴を開け直すとすると、床板を取り外すためにハンドポンプを外さないといけませんし、銅パッキンやバスコークもやり直しです。手間が掛かかります。ネジ3箇所だけでも、とりあえず電池ケースは取り付けられますので、これは完成後に暇を見て改善することにしましょう。

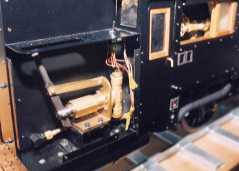

運転室の右下、出入口ドア横に電圧計を両面テープで貼り付けます。前照灯、室内灯、発電機のリード線は、運転室天井付近の4Pコネクターで受け、さらに、乾電池、電圧計の各種配線とともに後水タンクの上の切換スイッチに集約します。側板を一旦取り外して作業。電気回路は至ってシンプル。スイッチを後ろに倒せば乾電池で点灯、前に倒せば発電機で点灯。つまり、火のないときは、後ろがONで前がOFF。

右エアータンク周辺はこんな感じ。エアータンクの外側に空気ブレーキ管、運転室入口踏段、電圧計。この踏段のわきに出入口の手摺が付くのですが、電圧計と干渉することが判明。再度電圧計を付け直すはめに……。トホホ。両面テープをカッターナイフで切り離している最中、指先を損傷。今度は切傷かよ。傷の長さ5.9mm。これもノギスで計測。(苦笑)

|