乗用台車のフロント部分から、板カプラーとステップの金具を取り外したところ。このままではカプラーポケットの取り付けができません。床板を延長して取付スペースを確保しましょう。

床板の端の形状に合わせて、こんな延長パーツを作成。既存の床板は15mmのベニヤ板。同じ厚みのベニヤ板を探しましたが、最寄りのお店には必要以上に大きなものしかありません。張り合わせて15mmにすることも考えましたが、結局、偶然見付けた同じ厚みのヒノキの木片を入手。木目があって硬さが均一でない木材の加工は難しいです。金属加工のように精度も出ません。木材加工は金属加工とはまったく別のジャンルということを痛感。

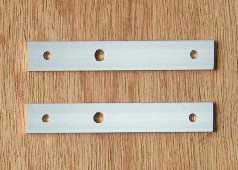

延長板を取り付けるための平板。手元にあった3.0mm厚のアルミフラットバーを使用。中央の大きい穴でステップ用のネジを共用します。

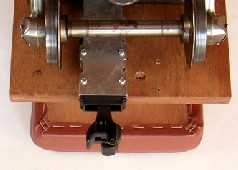

延長板を取り付けたところ。ステップも同時に取り付けます。

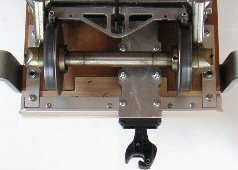

延長されたフロントの床板。ボギー台車の軸受から床板の端までの長さがリヤのそれと同じになるようにしました。これで、端梁と車輪の位置関係がフロント、リヤとも同じ印象になります。

連結器の取付。ボギー台車を取り外して作業。取付位置を書いた紙を床板に貼り付けて位置決めをします。本来は6本の木ネジで床板に固定しますが、中央の2つは、ステップの金具に穴を貫通させてボルト止めにしました。これで連結器の取付強度を確保。万一左右逆になった場合を想定して、ネジ穴だけを開けておきました。その場合は中央の穴も木ネジで。

フロントの端梁。3mm厚20mm×20mmアルミLアングルから作成。これは連結器が右寄りの場合にのみ取付。万一左寄りの場合は端梁なしで対応。

延長された床板に端梁を取り付けたところ。カプラーポケットの厚みが20mmなので、端梁とツライチになります。うふふ。

自動連結器を取り付けたフロントの端梁。ステップの金具に見える2つのネジ頭がカプラーポケットの取付ネジ。もちろん連結器は3.5インチレールの中心。

こちらはリヤの連結器。そのまま木ネジで床板に固定。左右逆になった場合を想定して事前に逆側のネジ穴も。ザグリの箇所は、カプラーヘッドとスライドガイドの結合部分。連結器の組立の際にリベットの頭をカットしなかったので、カプラーポケットから飛び出てしまいました。床板にザグリをして対処。フロントも同様。

リヤの端梁。連結器が左右逆になる場合には取り外し。

自動連結器を取り付けたリヤの端梁。実用本位の乗用台車がちょっとはそれらしく見えませんか。