|

|

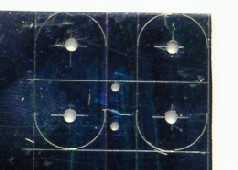

鎖で連結するにしても、その鎖を機関車と乗用台車にどうやって固定しましょうか。まず、そのための金具の作成から。1.0mm真鍮板にけがきとガイド穴。残り物の真鍮板を使ったので、中央に穴が開いています。

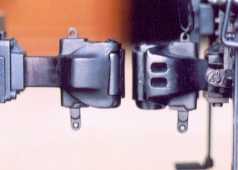

切り出して、穴を拡幅。左が乗用台車用、右が機関車用。下側の取付ネジ穴の大きさが異なります。

パーツはこれだけ。金具は中央部分を45度折り曲げ。ステンレスの鎖。鎖を金具に取り付けるキーリング。

機関車側。目立たない箇所で、しかも強度を確保できるということで、連結器のネジに取付。

乗用台車側。強度を確保できるということで、ステップの金具に固定されているボルトに取付。

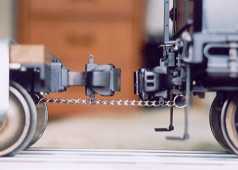

鎖をつないで連結するとこんな具合。垂れ具合をにらみながら鎖の長さを決定。まあ、こんな感じかな。

万一連結器が外れた場合はこんな具合。一応強度的にも問題なさそう……。そうならないことを祈りましょう。鎖は乗用台車に常時取り付けておいて、運転走行の前後に機関車側を脱着します。この脱着が結構面倒。ワンタッチ方式が今後の課題かな。