|

|

左右のカンテラの形状が異なっている。正面向かって右側は、レンズに比べてやや細身の胴体で、頭に持ち手。これに対して左側は、レンズの径と同じくらいのやや太めの胴体で、頭に持ち手はない。もともと異なったタイプのカンテラがあるらしいのだが、新製時にはおそらく左右同じタイプだったはずですよね。

こうなった経緯はともかく、これを忠実に再現したいものです。クラウンモデルのカタログに持ち手付きタイプが掲載されているので、とりあえず相談してみることに。異なった形状のカンテラが存在することは事実。しかし、一輌の機関車で左右別々というのは見たことがないとのこと。かなりマニアックなディテール。

持ち手付きタイプはロストワックス製の在庫あり。持ち手なしタイプは、お願いすれば単品を製作。「どういたしましょう」。お願いするしかないじゃないですか。(笑) ロストワックス製2,000円、特注品3,000円。かくしてカンテラ式標識灯の素材を手に入れたのでした。

ところで、もう1枚のC11328の画像。そこには正面向かって左側のカンテラ式標識灯がはっきり写っている。明らかに持ち手付き。おいおいどうなっているんだあ。撮影年月1969年10月。これ以外の画像は、その翌年の1970年の5月と8月。きっとこの間に何かあったに違いない。可部線梅林踏切の事故はいつでしたっけ?

クラウンモデルから届いたカンテラ式標識灯。左が持ち手なし。右が持ち手あり。持ち手なしの頭部分は真鍮の削り出し。胴体は共通のロストワックス製。カンテラの裏面に標識灯受を差し込む仕組みですが、この部分は、現物合わせで各自工作しなさい、ということのようです。

小川精機製C11の前標識灯受。左の現状のままでは、カンテラを差し込めませんので、右のようにヤスりで幅を細くします。

こんな感じで、標識灯受の先端がカンテラにピッタリはまります。まだ厚みをそろえなくてはいけませんね。

胴体裏面をヤスリで削って、ほらこんな感じ。蓋になる真鍮片も現物合わせでヤスリ仕上げ。胴体に接する上端部分は胴体に合わせて円弧に削ります。画像ではよく分かりませんね。(^^;

胴体と真鍮片をハンダ付け。ジグを工夫して両者を固定。なぜかハンダ付けがうまくできたのでニンマリ。下端の長方形の穴に標識灯受の先端を差し込むわけです。カンテラの底に丸穴があいている。点灯時に光が漏れるかも。塞いだほうがいいのかな。

取付部分ができあがって、やっとカンテラらしくなった。

艶消しの黒を塗装して、赤色レンズをバスコークで貼り付け。とりあえず今回はこれだけ。どおだあ〜。

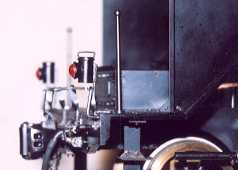

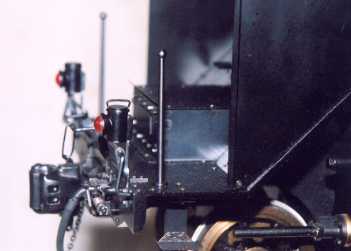

前標識灯受に取り付けるとこんな感じ。ほお〜、至福のとき。

|