|

|

使用する発光ダイオード(LED)は、埋込式標識灯のときと同じもの。今回はカンテラ内部の狭い場所に仕込むので作業が面倒。実物通りに胴体の右下に穴をあけ、プラス側コードを取り出す。マイナス側は蓋の内側にアース。発光ダイオード本体をカンテラ前部の穴からのぞかせてみると、そのままでも所定の位置に安定しているので、接着剤等は使わない。

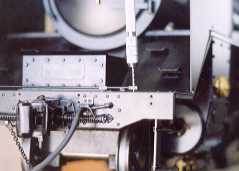

こんな感じです。中央に見えるのが発光ダイオード。もちろんこれに赤色のレンズが付きます。横から取り出したコードが本物そっくりじゃありませんか。くふっ。

さて、問題はこれから。電源コードの配線をどうしましょう。実車の忠実な再現を追及するなら、妙なところにコードを取り回したりできませんよね。実物同様に受口に取り込みましょう。C11328の場合、上向きなので作業は簡単。受口部分にリード線と同じ1.2mmの貫通穴をあけます。

受口と歩板を貫通し、前端梁ブロックを経由して電源ヘ取り回そうというわけです。再度電線管を取り付けて、歩板と前端梁に穴位置を写し開けます。連結器の解放テコや手摺棒は取り外しています。

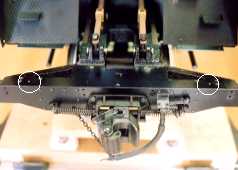

歩板を取り外してみると、配線の穴位置はここ。【白丸部分】う〜む。前端梁ブロックで最も肉厚の箇所。予想して覚悟はしていたものの、どうしましょう。でも、やるしかないでしょう。ドリル穴が最短になるよう斜め内側に向けて2.0mmの穴あけ。

意外に簡単に端梁に穴が開きました。続いて台枠に横向きの穴。といっても、この部分の台枠は前端梁ブロックの一部。リード線を通すとこんな具合です。赤色のリード線は、あとで艶消し黒に塗装。

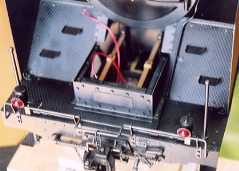

再び解放テコや歩板等を取り付け、カンテラを設置するとこんな感じ。電源のリード線は、先台車の板バネケースの内側に出てきます。この左右の板バネの間の空間を利用して、電源の電池を組み込もうというわけです。

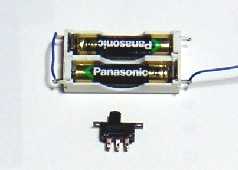

当初は、省スペース化を念頭に置いてLR44などのいわゆるボタン電池の利用を考えたのですが、電池ケースの新たな作成もあり、既製のケースが利用できる単4電池に落ち着きました。2本並べると、ちょうど先台車の左右の板バネの間に収まることが判明しました。下はスライドスイッチ。電池ケースとスイッチは、ご存知TAMIYA製。最寄りの模型店で物色。

電池ケースは、板バネケースの上蓋の裏側に両面テープで貼り付け。ケースが上下逆さまになりますが、電池が外れることはなさそうです。マイナス側はこの上蓋にアース。

スイッチはここ。【白丸部分】台枠にタップを立ててネジ止め。スイッチや配線は、前端梁を間近で、しかも真下から覗かない限り、その存在はまったく分かりません。

点灯するとこんな感じです。ウフフ。しかし、実際のところ、フロントの標識灯を点灯させて運転することはないのでしょう。むしろ、見せびらかせて自慢するネタですね。「点灯するんだぜ〜」。運転会が楽しみだなあ。(笑)

|