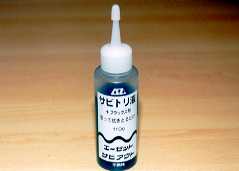

使用法には「サビた部分にぬり5〜15分放置した後、拭き取って下さい」とある。とりあえずクロスヘッドの裏側に塗って様子を見た。所定の時間後、ウエスで拭き取ったが変化なし。ガクッ。もう1つの使用法、「5〜6倍に薄めた液に30〜60分漬けてからブラシでこすって下さい」。物理学の先生も一晩漬けたとおっしゃっていた。できるだけ小さい部品ということで、合成テコとクロスヘッドをつなぐ結リンクの1つを液に漬け込んでみた。翌朝、見た目にはほとんど変化なし。しかし、ワイヤブラシでこすると金属固有の輝きが。やったあ、何とかなりそうだ。

容器の大きさに合わせて、除錆材をさらにもう1本購入。ボトル2本の原液を入れ、各部品がひたひたになる程度まで水を加える。これは長物のロストワックス部品。

こちらは小物のロストワックス部品。最初、細かい気泡が出るので、ちょっと心配になるが、でも大丈夫。

適当に一晩から一昼夜漬け込んだのち、屋外の流しでワイヤブラシ掛け。ドリルに取り付けるカップタイプを使用。材質が固いので、鋼鉄線ブラシでも大丈夫。除錆材の使用上の注意には「皮膚についた時には速やかに水で十分洗い流して下さい」とある。ゴム手袋は必須かもしれない。物理学の先生もそうおっしゃっていた。

主連棒。下がブラシを掛ける前。上がブラシを掛けた後。違いは歴然。濃いネズミ色だったロストワックスに金属固有の輝き。ただし、この輝きは、しばらく放っておくと若干くすんでしまう。ワイヤブラシで磨いた後、十分に水気を除いてから、酸化防止の気休めにCRC5-56を吹きました。

輝きを得た各種バルブギヤ。上段左から、合成テコ、心向棒、釣リンク腕。中段左から、結リンク、加減リンク、加減リンク軸、釣リンク。下段左から、偏心棒、返クランク。かくして、第3の試練は克服されたのでした。ふう〜っ、やれやれ。さあ、いよいよ取付だ。