|

|

組立説明書を見直しながら、どのパーツを取り外せばいいのか入念にチェック。まずデフレクタですよね。しかし、煙室内のナットが油と煤で面倒なことになっていました。

ピストン弁の前蓋を取り外すには、その前方の歩み板が邪魔です。次にこれ。おっと、その前にディテールで追加した電線管。さらに前端梁周辺の手摺棒や踏段も。カンテラ標識灯はリード線が付いているのでそのまま横向きに。ディテールに凝るとこのような修理のときに厄介です。

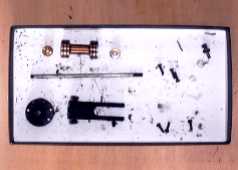

取り外したデフレクタほか。ネジ類はパーツごとにビニールの小袋に入れて保管。

前蓋の取り外し。ダミーのボルトもあり、説明書をさらにチェック。まあ、ボルト3本で左右対称のはずだからこれとこれかな……。

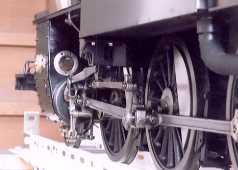

10年ぶりにご対面のピストン弁。機関車を前後すると、弁心棒(CY-16)は前後しますが弁(CY-14)が動いている気配はありません。やはりピストン弁の固着が原因だったのですね。OS北田さんの予測が的中。「CY-11(蒸気室ブッシュ)の前方から防錆スプレーを吹き付け、暫くおいてから取り出してください」とのことでしたが、あれこれやってみたものの動く気配がありません。う〜む。

こうなりました。ブッシュの穴の向こう側が見えます!

弁心棒案内を取り外し、後ろ側から木製の棒を入れて小型ハンマーでコンコン。これでやっと動きました。もちろん事前にピストン弁固定ナット(CY-17)を外して弁心棒を抜いておきました。

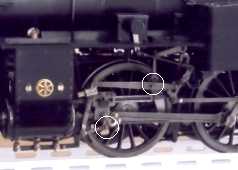

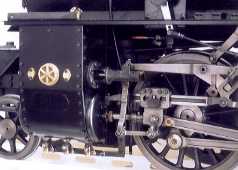

でも、弁心棒案内を取り外すために、弁装置のピンを抜いたところがあります。【画像白丸部分】

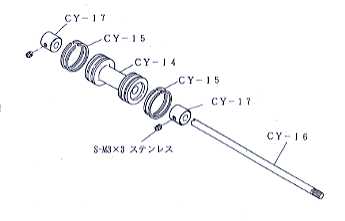

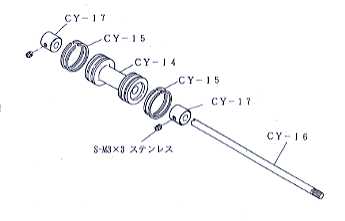

取り出したピストン弁と関連パーツ。このピストン弁には組立のときにも試練がありました。(→こちら)

洗浄。弁やその固定ナットの一部には焼けて青く変色したところもあります。高熱の蒸気ですからね。

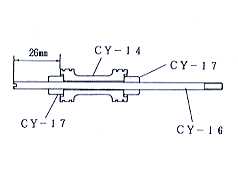

さて、再組立。説明書の図面通りにピストン弁と弁心棒を組み合わせます。先端からの長さがポイント。

再組立したピストン弁。

スチームオイルをたっぷり付けてピストン弁をブッシュに戻し、弁心棒案内を取付。

その後はかつての組立時と同様にピストン弁の位置決め。そのためのバルブ調整用ゲージ。こんなこともあるので、大切に保存しておかなければいけませんね。

組立説明書にしたがってピストン弁の位置決め。弁心棒の長さを調整します。前進、後進の調整はなかなか微妙。思うようになりませんが、まあ、とりあえずこんな感じかな。

エアテストしてみましょう。従台車の下にスペーサーを挿入して動輪を浮かせます。おっ、回る回る! 組立時の感動がよみがえります。別件ですが、このエアテスト、もっとスマートにやりたいですね。

元通り各種のパーツを取り付けて修理完了……。いえいえ、そういうわけにはいきません。発端になった釣リンク腕のネジ止めの問題がまだそのままです。案の定、機関車を前後させていると、やはり釣リンク腕が緩んでしまいます。嗚呼。(つづく)