|

|

ハンドポンプの修理 2005/11/23  2004年10月の運転会で、すでにハンドポンプが使えなくなっていました。ドンキーポンプがあるので、さして不便も感じずそのまま。しかし、緊急にボイラーに注水する必要があるときにはお手上げですよね。そこで、修理に挑戦。 2004年10月の運転会で、すでにハンドポンプが使えなくなっていました。ドンキーポンプがあるので、さして不便も感じずそのまま。しかし、緊急にボイラーに注水する必要があるときにはお手上げですよね。そこで、修理に挑戦。

おそらく原因は逆止弁。ハンドポンプ側はまだしも、ボイラー側の逆止弁のオーバーホールは厄介だなあ。運転室の屋根だけでなく、側板も取り外さなければいけません。気合いを入れて作業に取り掛かる……。が、あっけない幕切れで修理完了。ハンドポンプが復活。 |

|

保管場所の移動 2007/04/14-04/21  機関車の保管場所について肩身の狭い思いをし続けていました。リビングの片隅にこんな感じ。さらに乗用台車と仮設レールが2階廊下。運搬台車や小物のコンテナが玄関。レールの角ですり傷などの人身被害も。家族からは不満の声……。 機関車の保管場所について肩身の狭い思いをし続けていました。リビングの片隅にこんな感じ。さらに乗用台車と仮設レールが2階廊下。運搬台車や小物のコンテナが玄関。レールの角ですり傷などの人身被害も。家族からは不満の声……。

4年間の辛抱の後、市内某所に新たな保管場所を確保してお引越し。仮設レールを置けば簡単にケージから出し入れ可能です。その結果、自宅の玄関や廊下は広々、リビングもユッタリ。家庭円満。一石二鳥。(^o^)v |

|

ボイラー検査 2007/07/22  ライブスチームのボイラーに法的規制はありませんが、安全性等を考えるとガイドラインや検査があるに越したことはないですよね。日本では1996年に小型蒸気機関車製造者協会が設立され、2003年4月出荷分から自主的な水圧テストが実施されています。 ライブスチームのボイラーに法的規制はありませんが、安全性等を考えるとガイドラインや検査があるに越したことはないですよね。日本では1996年に小型蒸気機関車製造者協会が設立され、2003年4月出荷分から自主的な水圧テストが実施されています。

当方のキット入荷は2002年4月。つまり、ボイラー自主検査の実施前。ボイラー検査が懸案になっていましたので、小川精機法隆寺レイアウトの運転会の際に検査を受けました。 |

|

運搬ケージのカバー作成 2008/01/14  新たな保管場所に移動したものの、ケージにはボロシーツを掛けたまま(→こんな具合)。ほこりやオイル臭の対策としてカバーは必須なのですが、人目につくこともあり、あまりにお粗末。知らない人は平気で上に物を置くので、こちらはヒヤヒヤ。専用のカバーを作成しました。 新たな保管場所に移動したものの、ケージにはボロシーツを掛けたまま(→こんな具合)。ほこりやオイル臭の対策としてカバーは必須なのですが、人目につくこともあり、あまりにお粗末。知らない人は平気で上に物を置くので、こちらはヒヤヒヤ。専用のカバーを作成しました。

身近な縫製の達人に作成を依頼。防水加工の布でケージの上からすっぽり。周囲が密着するようにという細かい要請にもその通りの仕上がり。どの世界でも、達人の技量はすばらしい。 |

|

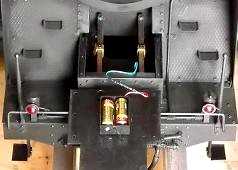

乾電池の交換(2) 2008/11/03  2回目の乾電池交換。前回2005年2月の交換からすでに3年半以上が経過。乾電池の使用推奨期限は2007年11月。ゲッ、丸1年も過ぎてるぜ!前照灯の明るさが極端に低下しているわけではありませんが、気になったときに交換しておきましょう。 2回目の乾電池交換。前回2005年2月の交換からすでに3年半以上が経過。乾電池の使用推奨期限は2007年11月。ゲッ、丸1年も過ぎてるぜ!前照灯の明るさが極端に低下しているわけではありませんが、気になったときに交換しておきましょう。

作業手順はすでに経験済み。しかし、またしてもリード線が断線。う〜む、対策を考えようと思ったところ、実はすでに設計段階で対策済みでした。あは。OSの設計陣に敬服。 |

|

ボイラー検査(その2) 2011/02/19  2008年10月以来、C11は静態保存が続いていました。近隣の運転会のチャンスに恵まれず、また乗用台車ホキ800の製作に労力を傾注していたという事情もありました。 2008年10月以来、C11は静態保存が続いていました。近隣の運転会のチャンスに恵まれず、また乗用台車ホキ800の製作に労力を傾注していたという事情もありました。

ホキの完成が間近になり、C11の運転再開が現実的になったところで問題が発生。前回のボイラー検査が期限切れです。いくら自主規制とはいえ、いざ運転再開となるとやはりこれをクリアしておかないとね。同県内の畑氏にお世話になりました。 |

|

ミニ鉄道保険加入 2011/02/25  ボイラー検査とともに、C11運転再開のために必要なのが保険。C11の組立完成時に加入した保険はとうに期限が切れています。運転会の機会もないのでそのままになっていました。 ボイラー検査とともに、C11運転再開のために必要なのが保険。C11の組立完成時に加入した保険はとうに期限が切れています。運転会の機会もないのでそのままになっていました。

最近新たに「ミニ鉄道保険」というのが商品化されているので、これに加入することにしました。その手続きをご紹介しましょう。やや辛口です。 |

|

電線管の再塗装 2011/04/02-04/23  数年ぶりの運転再開とメンテナンス。あれれ、踏板の電線管の塗装がはがれています。完成後のディテール加工で取り付けた電線管。これまでの掃除やメンテナンスに耐えられなかったのでしょうか。当時はまだプラサフなしのスプレーだけ。しかも下地の処理もいい加減でした。 数年ぶりの運転再開とメンテナンス。あれれ、踏板の電線管の塗装がはがれています。完成後のディテール加工で取り付けた電線管。これまでの掃除やメンテナンスに耐えられなかったのでしょうか。当時はまだプラサフなしのスプレーだけ。しかも下地の処理もいい加減でした。

取り外して再塗装。再びはがれるようなら、次回は焼付塗装に挑戦してみましょう。 |

|

滑棒の修理 2011/05/05-05/07  ボイラー検査の際に見つかったキャップスクリューの正体が判明。ホキのお披露目運転会の片付け中、左滑棒の取付ネジの脱落を発見。げっ、こんな重要部品のネジだったとは……。保守記録初の重大なメンテナンス。 ボイラー検査の際に見つかったキャップスクリューの正体が判明。ホキのお披露目運転会の片付け中、左滑棒の取付ネジの脱落を発見。げっ、こんな重要部品のネジだったとは……。保守記録初の重大なメンテナンス。

ネジ締め作業中、六角レンチが行方不明に。滑棒の修理にさらに工具探しが追加されました。あは。 |

|

乾電池の交換(3)&運転室ドアハンドルの修理 2012/01/22  前照灯が暗いなあ。前回の電池交換から3年余り。多忙な仕事の合い間に、気分転換も兼ねて久しぶりのメンテナンス作業。これまでの失敗を生かして今回はスマートに電池交換。 前照灯が暗いなあ。前回の電池交換から3年余り。多忙な仕事の合い間に、気分転換も兼ねて久しぶりのメンテナンス作業。これまでの失敗を生かして今回はスマートに電池交換。

運転室のドアハンドルが外れていたので、ついでに修理。未熟なハンダ付けが原因です。組立当時は、おっかなびっくり、腰の引けた加工でしたからね。我ながら技術が向上したなあ、と感慨もひとしお。 |

|

フロント標識灯の電池交換 2013/05/03  フロント標識灯が若干暗いかな。運転会で気が付きました。そういえば前回前照灯の乾電池を交換したとき、そのままだったかもしれません。手間はかかりません。ヒマをみつけて電池交換。入っていたのは「使用推奨期限2010年10月」。つまり、2008年11月以来ということですね。 フロント標識灯が若干暗いかな。運転会で気が付きました。そういえば前回前照灯の乾電池を交換したとき、そのままだったかもしれません。手間はかかりません。ヒマをみつけて電池交換。入っていたのは「使用推奨期限2010年10月」。つまり、2008年11月以来ということですね。 |

|

水面計のガラス管の交換(その2) 2013/05/11  運転会の最中に水面計から蒸気が吹き出し大慌て。エアーテストで、若干のエアー漏れが発生しているのは分かっていましたが、温まると解消するので放置していました。増し締めしてその場は事なきを得たものの、この際パーツを交換しましょう。 運転会の最中に水面計から蒸気が吹き出し大慌て。エアーテストで、若干のエアー漏れが発生しているのは分かっていましたが、温まると解消するので放置していました。増し締めしてその場は事なきを得たものの、この際パーツを交換しましょう。

確認すると、2006年9月以来。なんてこったあ。いつの間にか時が過ぎていました。OSからパーツを取り寄せ交換作業。完了した段になって、買い置きのパーツを発見。前回買い置いたものでした。物忘れは、もはや日常茶飯事。あはは。 |

|

エアーテストレールの作成(その1) 2013/08/10-08/25  エアー駆動時の機関車の保持は、組立終盤のエアーテスト以来、ずっと懸案でした。前端梁と従台車の下に木片を入れて動輪を浮かせるのが常套手段ですが、機関車は重いし、その上不安定でとてもあぶなっかしい。 エアー駆動時の機関車の保持は、組立終盤のエアーテスト以来、ずっと懸案でした。前端梁と従台車の下に木片を入れて動輪を浮かせるのが常套手段ですが、機関車は重いし、その上不安定でとてもあぶなっかしい。

ピストン弁の固着を経験し、メンテナンスの重要性をいまさらながらに痛感。力技にならず、スマートにエアー駆動できる方法はないかなあ。固着の修理時に新調した作業台レールを一工夫してみました。 |

|

エアーテストレールの作成(その2) 2013/08/25-08/28  動輪はベアリングの上でうまく回転してくれるのでしょうか。わくわくの期待が50%、予期せぬ不具合への不安が50%。実際に機関車をのせてみたところ、基本的にはイメージ通り。しかし、細かい微調整はかなり厄介。手を油まみれにして四苦八苦。思い通りになって、久々にうふふ。今後のメンテナンスに活用します! 動輪はベアリングの上でうまく回転してくれるのでしょうか。わくわくの期待が50%、予期せぬ不具合への不安が50%。実際に機関車をのせてみたところ、基本的にはイメージ通り。しかし、細かい微調整はかなり厄介。手を油まみれにして四苦八苦。思い通りになって、久々にうふふ。今後のメンテナンスに活用します! |

|

ボイラー検査(その3) 2015/04/11  業界自主規制のボイラー検査の期限は、一応2年間。前回が2011年ですからもう4年近く経過。でもまあこの間ほとんど静態保存。 業界自主規制のボイラー検査の期限は、一応2年間。前回が2011年ですからもう4年近く経過。でもまあこの間ほとんど静態保存。

下関市内で久々の運転会に参加した折に、前回同様、県内の畑氏から水圧ポンプなど一式を拝借。常用0.55Mpaの1.5倍、つまり0.85Mpaの水圧を掛けて様子を観察。案の定、水面計から漏水。でもこれは想定の範囲内。検査の実質も重要ですが、むしろ安全意識の涵養という意識面が大切です。畑さん、ありがとうございました。次回もよろしく。(^_^)/ |

|

水面計のガラス管の交換(その3) 2016/02/06  運転会のお誘いをいただきながら、なかなか実現しないままになっていました。やっと時間がとれて参加決定。固着を警戒して、定期的なエア駆動だけは欠かさないものの、火を入れるのはほとんど1年ぶり。準備のついでに、水面計のガラス管を交換。買い置きがありました。前回交換から3年足らずですが、やはりOリングがつぶれていますね。 運転会のお誘いをいただきながら、なかなか実現しないままになっていました。やっと時間がとれて参加決定。固着を警戒して、定期的なエア駆動だけは欠かさないものの、火を入れるのはほとんど1年ぶり。準備のついでに、水面計のガラス管を交換。買い置きがありました。前回交換から3年足らずですが、やはりOリングがつぶれていますね。 |

|

スチームアップ点検 2017/04/09  前回の運転会参加からすでに1年以上が経過。点検も兼ねて、庭の常設レールでスチームアップ。 前回の運転会参加からすでに1年以上が経過。点検も兼ねて、庭の常設レールでスチームアップ。

久々に石炭のいい香り。ご近所の迷惑にならないように、短時間の運転。レールが短いと、ネジ式の逆転機は面倒ですね。やはり実用的じゃなかったかな。あれれ、運転室に若干の漏水を発見。漏水の原因究明、ボイラーテスト、電池の交換など、今後の課題が山積。機関車の取り回しは体力勝負。「還暦からのボディビル」に励みます。 |

|

廃線か? 2018/07/10  機関車の保守どころか、前回更新からもう1年余り。運転会参加もありません。ただし、エア駆動だけは定期的に。この間3回、2017年5月、8月、12月。ピストン弁が固着して辛い目に遭いましたからね。 機関車の保守どころか、前回更新からもう1年余り。運転会参加もありません。ただし、エア駆動だけは定期的に。この間3回、2017年5月、8月、12月。ピストン弁が固着して辛い目に遭いましたからね。

庭の常設レールもこんな感じ。雑草が生い茂って廃線? いいえ、諸般の事情で草取りしていないだけです。そんなことよりも、いつも機関車の運搬を手伝ってくれていたお嬢さまの巣立ちの影響が大きい。今後は、自分一人で取り回しの工夫をするか、あるいは、新たな助っ人を探すか…… |

|

エアー駆動の記録 2018/09/16  ここ数年、運転会参加のチャンスもなく、昨年のスチームアップを除けば、エアー駆動だけ。定年後のライブスチーム三昧のためにも、いまはこのエアー駆動がとても重要。機械モノは定期的に動かしてやらないとね。 ここ数年、運転会参加のチャンスもなく、昨年のスチームアップを除けば、エアー駆動だけ。定年後のライブスチーム三昧のためにも、いまはこのエアー駆動がとても重要。機械モノは定期的に動かしてやらないとね。

エアー駆動の記録を掲載することにしました。「あれ、前回いつだったっけ?」とならないように、仕事中も(?)確認できる備忘録。 ※保守記録の続きは「続・ライブスチーム保守記録」へ。 |