主な関連部品。左、運転室天井。右上から、運転室通風孔前板、天窓レール、運転室天窓。天井の内側はうす緑色の室内色に塗装済み。

組み立てるとこんな感じ。ここはネジ止めだけで楽勝のはずが、問題発生。通風孔前板の左右を固定するM1.4mmナットが全然足りません。不足分が届くまで、作業中断と相成りました。

丁重なお詫びとともにM1.4ナットが届き、作業再開。このナットはデフやナンバープレートなどの取付に多数必要。

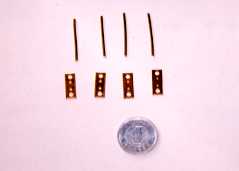

天井の組立はこれだけか、とあなどってはいけません。小川精機のキットはそんなに無愛想ではありません。ちゃんとお楽しみがあります。天井の吊上金具は、真鍮プレートと真鍮線から自作します。

指定の長さに切った真鍮線を3mm丸棒に巻きつけて成形し、プレートの穴に通して半田付け。裏に出た真鍮線をカットしてヤスリ掛けし、裏面をフラットに。細かい作業ですが楽しめます。

天井吊上金具を塗装して取付。運転を楽しむだけのライブスチームとは発想が違うのでしょうね。ここまでしなくてもという感じもしますが、「国鉄型C11」と銘打つからにはこだわりがあるのでしょう。しかし、もし徹底的にこだわるとすれば、現行モデルにはまだまださまざまな可能性が残されています。これは、完成後のお楽しみ。

完成すると、蒸気発電機および乾電池で前照灯が実際に点灯しますが、照明はそれだけではありません。運転室にも室内灯が点灯します。全体の電気配線はまだこれからですが、とりあえず運転室の電気配線を済ませておきます。左端に照明用電球。中央は、スライドする天窓と左右の押さえ金。

天窓をフルオープンにして室内を覗く。中央に圧力計、左に汽笛、右に通風器弁。実際の運転時にもこんな感じに見えるのかな。ワクワクさせやがるぜ。試運転が待ち遠しい。