トラスコ中山株式会社が販売元のハンドリフター。ペダルを踏むと油圧ジャッキで荷台部分が上昇します。ケージに入れた機関車を車の荷室に載せたり降ろしたりする際に使用。重い機関車を力ずくで持ち上げなくて済みます。

シリーズ中で最も小型のHLF-120。唯一ハンドルが折りたためて、簡単に車に載せることのできる軽量ミニタイプ。それでも自重は19kg。作業台でもこのリフターが活躍。

さて、運搬ケージに入れた機関車を台車にのせて所定の位置まで運んで来ます。

フットペダルで荷台をジャッキアップ。そして、運搬ケージの両端に脚立を設置して注意深くハンドリフターを下げます。これでケージが脚立の天板にのるわけです。この作業、人力だけでは困難かもしれません。ハンドリフターを使えば一人で軽々。

運搬ケージの出入口側に、カラーアングルのレールをセットします。中央の脚立は、運搬ケージとカラーアングルの両方がのることになります。

連結器を外して、機関車を作業台へ移動。

こんな感じで機関車が作業台にのります。このあと、運搬ケージを片付けると完了です。

作業台本体はこんな感じです。レールに利用した1500mmのカラーアングルは、それだけでは強度に不安がありましたので、下側に1200mmのアングルを組み合わせました。これで強度は申し分なし。私が乗っても大丈夫。作業台のレール面の高さをケージ内のレール面と一致させるために、24mm厚の木の板でカラーアングルをかさ上げ。さらに、ズレないように6mmのステンボルトで固定。

運搬ケージをのせる脚立の天板には、イレクターの板取付(J-46)を取付。もちろん、ケージのパイプが容易にはまるように先端をカット。これで運搬ケージを所定の位置に安定させることができます。これは機関車の前側。

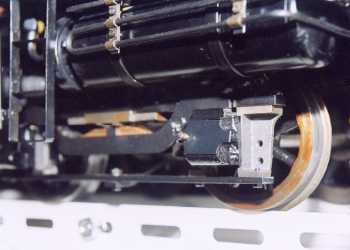

主動輪を下から見るとこんな感じ。運搬ケージを脚立にのせただけでも同様に見ることはできますが、しかし機関車を前後に動かすことができません。あえて作業台を作成したのも、その上で機関車を動かすことができるようにするためです。1500mmは、組立時に使用したレールと同じ長さ。

作業台を片付けるとこんな感じ。脚立が3つとカラーアングルのレール、それに木の板が2枚。わずかこれだけと見るかどうかは、我が家でも意見の分かれるところ。さて、どこに置こうかな。