主な関連部品。(左上から下へ)笛ベル、笛弁体、蒸気止弁、(中央4つ)砂撒き器、(右2つ)空気管のT継手。汽笛の笛ベルは真鍮色を期待していたのだが……。

汽笛の取付。一旦蒸気溜被を取り外し、内側からネジ止め。もちろんこの汽笛はダミー。OSのC11は、後水タンク左下のエアータンクが複音汽笛になっている。引き棒は、いかにもピアノ線という色なので、艶消しの黒に塗装。

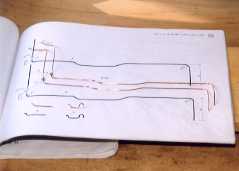

砂撒き空気管の曲げ加工。「組立説明書」の実物大図面に合わせて銅線から成形する。2本が隙間なくぴったり重なるようにするには手間と根気が必要。仮取付して確認。完璧さを追及すると疲れることを悟る。そこそこ満足できたらよしとしよう。最後に、金属磨き剤で磨いて仕上げ。

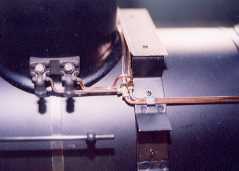

砂撒き器に空気管を取り付ける。これは左側。T継手を介して砂撒き器へと分岐する空気管は、いくら図面に忠実に曲げ加工しても、取り付けの際に再び現物合わせの手直しが必要。納得いくまで手を加えたい。ただし、固定せず差し込むだけ。砂箱を外すとバラバラになる。銅色がボディに映えて美しい。

右側の砂撒き器に砂撒き管と空気管を取付。空気管の配管はどうすればいいのでしょう。砂撒き器は、左右同時に前後の同じ側が開くはずだから、前は前、後ろは後ろ、同一の空気管で接続されているはずだよね。てなことを考えながら……。

【実物写真】三段峡駅のC11189の砂撒き装置(右側)。空気管はかなり細い感じ。

【実物写真】同じくC11189の左側。運転室寄りの砂撒き管はまっすぐ下がり、前方の砂撒き管に接近するあたりで曲がり始めている。あまり見栄えがいいとも思えない。模型の製作は、イメージ先行でいいですよね。実物と完璧に瓜二つにする必要もないわけですから。ところで、このごろC11の保存機を目にするたびに思います。ライブスチームのC11と造りがいっしょだなあ……。ん?逆ですか。(笑)