|

|

|

改造前。左右の標識掛を取り外して、この位置に埋込式標識灯を付けるわけです。やや太目の手摺りが気になります。当面取り外しておきましょう。前照灯の配線もない方がいいですよね。あ、今回の作業は標識灯を取り付けるだけで、まだ電球は入れません。もちろんそのうち点灯するようにしますけどね。前照灯も。

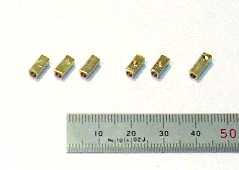

入手したクラウンモデル製の標識灯。レンズはプラスチック、台座はロストワックス。クラウンモデルのワフキットにあったものを追加注文しました。1セット800円。

さて、プリントアウトした画像を実測して、標識灯の位置を決定。上下は既存の標識掛の先端部分にほぼ一致。左右はそれよりやや内寄り。しかし、内側に寄せると裏の継板に干渉することが判明。OS製C11は、水タンクの側板と後板がこの箇所で継いであるわけです。う〜む。継板を削ってもいいのですが、まあそこまでしなくても……。というわけで、実車より気持ち外寄りになりました。あら。ちなみにC11330と比べると、標識灯、電線管の位置はかなり感じが違います。

水タンク側板の穴あけ。ボール盤で8.0mm。こんな大きな穴はこれまであけたことがない。小さい穴から徐々に拡大。とにかくボール盤は怖い。部材がドリルといっしょにグルグル旋回しだすと、指が何本あっても足りません。バイスが使えないので側板の固定に工夫が必要。切削中に煙も出て、冷や汗タラリ。ボール盤は「命懸け」という声にもうなづける。

命懸けのボール盤作業が無事に終了。標識掛のネジ穴には、ネジだけをそのまま残すことに。

補助発電機の電線管と接手(つぎて)がとても好印象だったので、今回も挑戦。まず、実寸大の図面を作成。赤色は電源を取り出す電線受口。緑色はT接手。黒色は固定用の止金具。ここで問題です。いったい電源はどこから来ているのでしょう。どの画像を見てもよく分かりません。『C11形機関車明細図』では、後水タンクの右上部を経由して運転室後窓の上端から天井裏へ配管されています。しかし、C11328にはそんな電線管はありません。そこで、さらに注意深く『SLモノクロームの残影』の写真を観察すると、後水タンクの左上部の角に肘接手があります。これでしょう。右側ではなくて左側。図面上部のT接手が電源につながっているわけです。

接手等の作成。真鍮の3.0mm角棒を長さ7.0mmに切り出し、所定の位置に2.1mmの穴あけ。左3つが電線受口。片方の断面に穴。中2つがT接手。両断面と1つの側面の中央に穴。右端が後水タンク角の肘接手。これは長さ9.0mm。片方の断面と1つの側面の端に穴。いずれの穴も非貫通。どうやって寸止めしましょうか。ボール盤のチャックが最も下がった位置に角棒をセットしました。

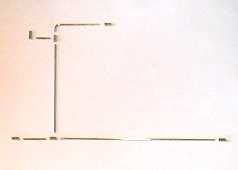

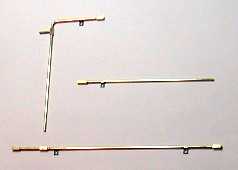

そろった各種パーツ。電線管は真鍮2.0mm丸棒。前照灯の電線管は曲げ加工。『SLモノクロームの残影』を見ると、C11328のこの部分に肘接手はありません。

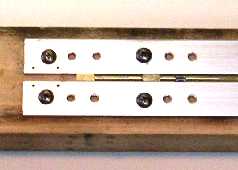

電線管と接手の組立。強度が欲しいので、ハンダ付けにしました。角棒の面をそろえて、しかも一直線に組み立てるにはどうすればいいのでしょう。3.0mm厚のアルミフラットバーでこんなジグを作りました。でも、ハンダ付けはまだまだ未熟。

電線管の組立完了。全体を3分割とし、接合箇所は穴に差し込むだけ。中央は、後水タンクの左上部を経由して運転室に至る電線管。実車では、おそらく『C11形機関車明細図』のように後窓の上端から天井裏に入っているものと思われますが、OS製C11の運転室の構造のこともあり、また、苦労して配管してもほとんど目に触れない箇所なので、単純にそのまま後窓の下端から運転室に差し込むだけにしました。

標識灯、電線管を塗装して取り付けるとこんな感じ。標識灯は、レンズ、台座とも透明バスコークで接着。止金具は、本体に2.0mmのタップを立ててネジ止め。かくして標識掛だけだったのが埋込式標識灯に。わあ〜い。

このアングルだと、電線管の様子もよく分かります。いい感じでしょう。ウフフ。

見て見て! 水タンク左上部の角はこんな感じです。T接手と肘接手、電線管の曲がり具合がたまりませんねえ。至福のひととき。

|