〔HOゲージの組立〕

TOMIX製ホキ800

TOMIX製ホキ800

|

インターネット通販で見つけて発注すると、翌日にはもう到着。便利な世の中になったものです。外箱には「適用年齢は8歳以上」の注意書き。大丈夫です。私はすでに50歳を越えていますから。(笑) 1セット2両入り。「ホキ800形ホッパ貨車」と書かれた同じ箱が2つと、もう1つ、印刷なしの白い箱。

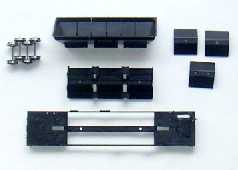

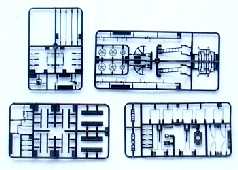

2つある箱の中には、それぞれ車体上部、車体下部と床板。それに車輪が4つとウエイトが3つ。【画像左】 白箱にはプラモデル特有のパーツ類が各種。【画像右】 これ以外にも細かい部品の袋が数個。それにしても細かいなあ。「折れないように注意してください」と説明書にありますが、案の定、組立の際に折れました。(涙)

丸1日費やして組立完了。プラモデルだからと侮ってはいけないのですね。とても精巧に作られており、30年以上昔に私がHOゲージをやっていた頃の精度ではありません。すばらしい仕上がりです。これが安い価格で手に入るわけですからね。しかし、日頃3.5インチゲージを見慣れた目で見ると、視力の衰えが気になる世代にはちょっと辛いな。

プラモデルの塗装は未経験ですが、一応水性アクリルの艶消し黒を吹いてみました。プラサフなしの安直塗装。これも、案の定、うまくいきません。奥まったところに吹き付けようとすると手前のパーツが吹き過ぎ状態。あ〜あ。でも気にしないことにしましょう。HOとしての仕上がりよりも3.5インチの製作が目的ですからね。

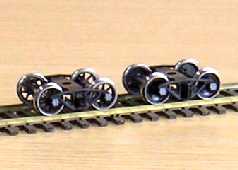

このセットには異なったタイプのボギー台車が1セットずつ入っています。TR41C(板バネタイプ)とTR41D(コイルバネタイプ)です。さらに車輪もスポークタイプとプレートタイプが4軸ずつ。プロトタイプは板バネのようですが、とりあえず、コイルバネにプレート車輪を選択。

乗用可能なボギー台車まで自作するつもりはありません。例によって、OS製の2軸ボギー台車を利用。これはコイルバネにプレート車輪です。したがって、最初に組み立てるHOでも、この制約を前提に同じようにしてみました。でも本当は、言うまでもなく、板バネにスポーク車輪ですよね。

塗装後にインレタの転写。所属標記は「岡」。わが家のお嬢さまから「岡山駅にホキがたくさんいた」と情報が寄せられていたからです。(いったいどういう家族なのでしょう!(笑)) 車体番号は1470を選択。特に理由はありません。調べたところ、ホキ1470には東海道線の東方面での目撃情報がありました。常備駅との整合性がないかもしれませんが、まあ気にしません。

それにしても、「荷重・自重」「常備駅」「換算標記」「形式名」などのインレタには苦労しました。小さすぎて拡大鏡がないと文字すら読めません。3.5インチのワフではこんな苦労はなかったのになあ。このときばかりは、大きいゲージに挑戦してよかったと安堵。

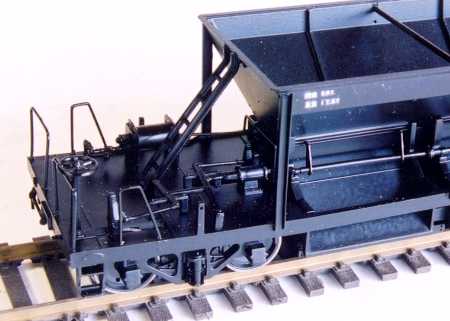

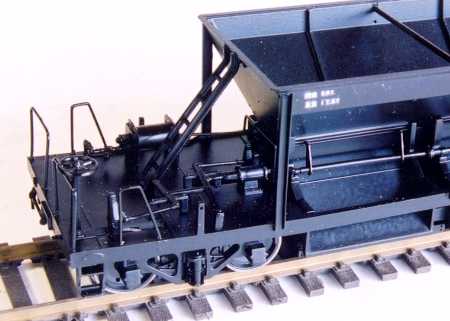

新しい発見がいくつも。ホッパ車は床下をホッパ作業で使用しますので、ブレーキ関係の装置を床下に取り付けられません。したがって、エアタンクやシリンダー、各種のテコなどは床板の上。こんなに目立つところにあるのですから、ディテール工作で腕を振るわないわけにはいきませんね。(笑)

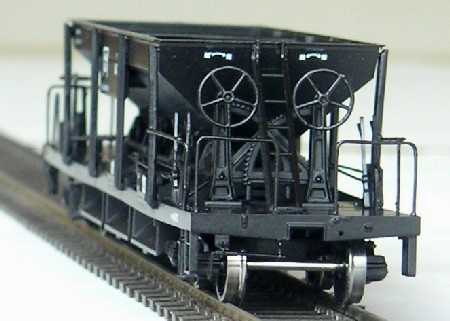

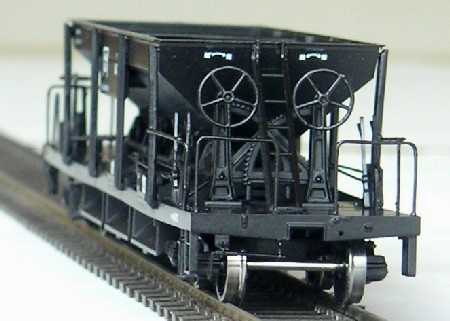

もう一方の側には大きな円形ハンドルや引き押しのレバー。これらもディテール工作の腕の見せ所でしょう。どうやって工作すればいいのでしょうか。楽しみが募るばかりですが、ディテールの楽しみは最後にとっておきましょう。まずは人が乗れるようにしないといけませんからね。

ブレーキ装置側

ブレーキ装置側

|

ブレーキ装置のディテール

ブレーキ装置のディテール

|

作業ハンドル側

作業ハンドル側

|

作業ハンドルのディテール

作業ハンドルのディテール

|

こんなイメージを実現したい

こんなイメージを実現したい

|