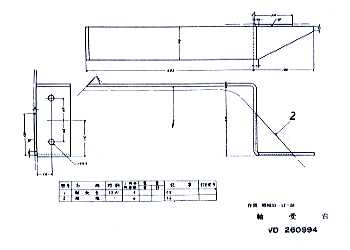

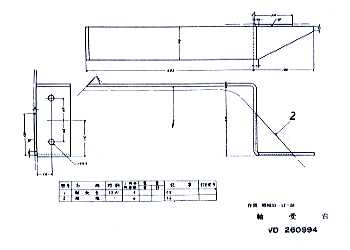

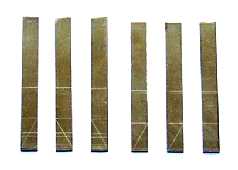

軸受台は、3つの落し口それぞれの前寄りの隔壁の左右にあります。一番後ろの隔壁には軸受台がなく、軸はそのまま開閉歯車の軸受に直結。要するに、左右対称に全部で6つ。端材の真鍮板にけがき。

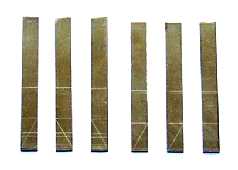

切り出して所定の幅にヤスリ仕上げ。長さは最後に現物合わせでカットします。折り線がお分かりですよね。この平板をクランク状に曲げ加工。

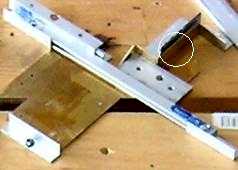

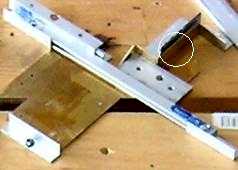

6枚全部を同時に曲げるのが理想的ですが、自分の力の限界もあり、左右片側ずつ、つまり3枚ずつにしました。並べてテープで固定してバイスに挟み、角材を手にして、えいやー。

今度は逆向きに、えいやー。ふう〜っ。

下端部分を斜めにカット。左右一対の軸受台が出来上がり。

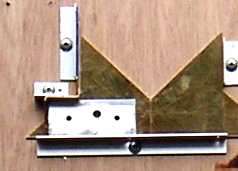

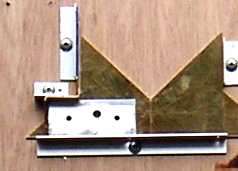

軸受台を隔壁に取り付けます。実はこの取付位置が重要。デッキ床板から軸までの高さと左右の軸の距離が決まっています。開閉ハンドルや歯車の位置に関係しているからです。まず簡単な最前部の隔壁から。図面を検討しながらアルミアングルを利用して慎重に位置決め。

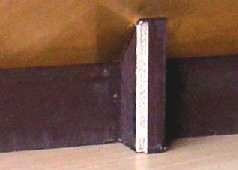

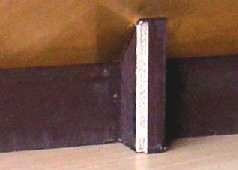

うまくいったときのハンダ付けは楽しいですね。軸受台の上部が隔壁の端より内側に入っているのがお分かりいただけますか。

さて、問題は他の隔壁。落し口はすでに組立済み。そのままハンダ付けする方法を考えるしかありません。2枚の板で挟み、支持台に載せて高さを確保しました。板の下にスロープがあります。

位置決めも厄介。とりわけ床板からの高さの精度を出すのに苦労。アルミ材が縦横にありますが、白丸部分をハンダ付け。

隔壁の左右に軸受台が付きました。

本体に取り付けてみました。おっ、いい感じですね。一応高さもそろっています。

アップにしてみましょう。くふっ。

喜んでばかりもいられません。軸受台の上部が隔壁の内側に入っているので、乗用の縦のベニア板と干渉します。でも、ま、ベニア板を削れば済むこと。この程度なら強度が損なわれることもないでしょう。

車体を載せるとこんな具合。荷重のかかる構造部分との干渉を回避できました。