|

|

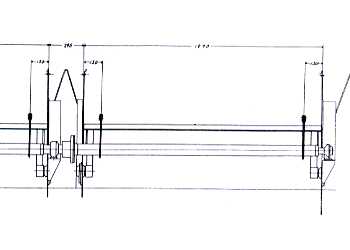

腕の図面。

残り物の真鍮板にケガキ。1つの落口扉に前後2つ。つまり左右全部で12個。切り出す前に穴あけを済ませておくのがポイント。切り分けてから8.0mmのドリル穴はまず無理でしょう。

数が多く、しかも変形した形なので手間と時間がかかります。ヤスリ仕上げだけでも丸一日。やっとできたあ。ふう〜っ。

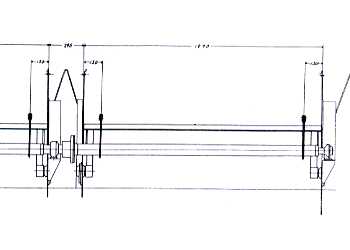

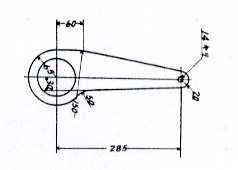

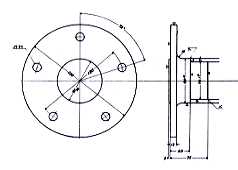

継手の片方の図面。もう一方は軸が一回り大きくなっています。継手が結合された状態で作成します。

円形のケガキにオルファのコンパスカッターを使用。きれいに描けます。私はオルファという会社に一目置いています。ユニークで高品質な製品がいっぱい。お気に入りのはさみもオレファ製。

2mm厚の真鍮板にケガキ。結合された継手ですから1mmではなくて2mm。円周を5等分するのにちょっと苦戦。分度器では精度が出ないので、結局三角比で計算。高校の数学ですね。

こちらも切り出す前に穴あけ。2mmの板に8.0mmのドリル。しっかり固定しないと万一食い込んだときに大変なことになります。怖い思いはすでに経験済み。ビスでしっかり角材に取り付けてテーブルバイスに固定。偏心しないように注意しつつガイド穴を拡幅して、最後は思い切りよく一気に。合わせて、周囲の5つの穴にタップ。

糸のこで切り出して周囲をヤスリがけ。しかし、いくら頑張っても正確な円形にはなりませんよね。そこで……

長めのボルトに固定して……

ボール盤のチャックに取り付けて旋回させながらヤスリ仕上げ。ヤスリはテーブルバイスで鉛直に支持。どうでしょう、このアイデア! しかし、真鍮板の凹凸に従ってヤスリも振動するので、旋盤のような真円にはなりません。ハンドメイドの限界を痛感。

それでも、微調整しながら挑戦し、ほぼ納得いく仕上がりに。直径19mmのところが、だいたい19.01mm〜19.09mmに収まりました。うふふ。奥さまに(久々に登場!)、どおだあ〜と自慢したところ、「なにかよごれているわね」。およっ、そこかよ。

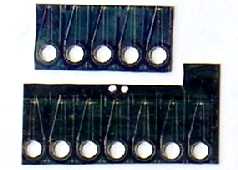

継手の肉太側のパイプを作成。前回の軸受と同じ要領。片側だけ面取り。

継手の組立。角材に8mmのアルミ丸棒の柱を立て、これに円盤とパイプを通してハンダづけ。奥さまから指摘を受けたので、ピカール(いわゆる真鍮磨き)できれいに磨きました。これでどおだあ〜。

飾りのM1.7mmナベネジを取り付けて完成。継手らしく見えませんか? パーツ作りはまだまだ続きます。