〔ホキ800との邂逅(その1)〕

JR大阪環状線弁天町駅の高架ホームから、隣接するD51の2号機を見下ろすことができます。電車から降りると同時に期待感が高まります。改札を出て階段を降り、横断歩道を渡るとそこはもう交通科学博物館。アールの効いた80系電車や3軸ボギー台車の客車などがお出迎え。一人きりだし、時間も充分。すべての展示をゆっくり、じっくり、納得いくまで見て回ることにしました。蒸気機関の発明から始まって、前半は日本の鉄道の歴史に沿った展示。後半は列車の運行システムや各種車両の仕組みなど。

私を釘付けにしたものが2つ。1つは、10分の1スケールのC53蒸気機関車。なんとこれがライブスチーム。スイッチを押すと動輪が回ります。おそらくエアーで駆動しているのでしょう。シリンダー周辺の枕木にスチームオイルが染み込んでいます。シリンダーブロックの前にある3シリンダー固有のてこの動きに鼓動が高まります。10分の1スケールでこの大きさ。8.4分の1スケールの5インチゲージだともっと大きいのでしょう。重量も相当なものだろうし、運搬が大変だなあ。5インチC53を製作中のW氏のことを思い起こしました。なお、当該ライブスチームモデルは片岡十一氏の寄贈。

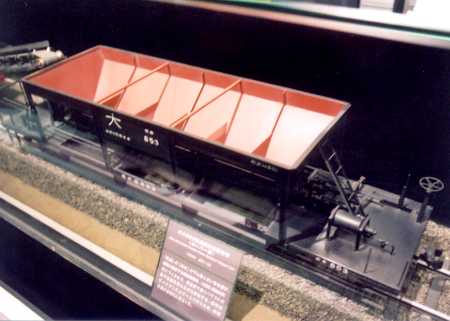

私を釘付けにしたもう1つは、20分の1スケールのホキ800。こんなマイナーな車両がなぜ展示されているのかと疑問に思いましたが、そこは保線用車両のコーナー。さもありなん。ほかにも保線用の特殊車両がいくつも。ホキの展示プレートには「低速度で走りバラストの落下位置を変えながら散布する。操作はすべてデッキ上で一人で行うため、保線作業の合理化に役立った」とあります。なるほどね。それまでの人海戦術に比べればホキ800の登場は画期的だったわけです。

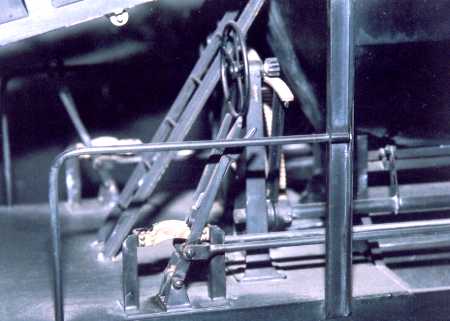

子細に観察すると、このホキの模型はとても精巧によくできています。上部開閉装置も実車通りのようです。大歯車にはもちろん歯があり、ハンドルを回すとホッパの中で上部落し口が開くのかもしれません。下部開閉装置のレバーも動きそうです。どう見ても、私が目下製作中のホキは、この精巧さには及びません。むむっ。乗用優先なので止むを得ないよ。この展示のホキには人が乗れるのかな。負け惜しみを言うより、次の2両目のホキ製作に期待しましょう。(本気で2両目を作る気ですね!)

最後の展示室にはHOゲージの大レイアウト。定刻になると解説つきの運転会。そのときばかりは黒山のような人だかり。もちろん私は時間前から陣取って最前列のカブリツキ。しかし……。「見えないよお〜」。背後に子どもの泣きそうな声。うぐっ。もちろん席を譲ってあげました。大人の対応もできるんですよ。(笑)大レイアウトの先で一旦屋外に出て、階段を昇り降りしたところが第2展示場。DD13やDF50、DD54の実物が置かれています。展示としては全体の一体感に欠けるという印象ですね。

帰途は地下鉄。弁天町には地下鉄もあるはず。周辺を探したものの入口が見当たらず、博物館の警備員さんに問い合わせ。「上です。階段を上がってください」。この付近の地下鉄はJR線の高架のさらにその上を走っているとのこと。どこが地下鉄なんだあ、とぼやきながらJR駅からさらに階段をのぼったのでした。あは。

〔ホキ800との邂逅(その2)〕

大阪の交通科学博物館でホキ800に出会った翌々日。今度は京都の梅小路蒸気機関車館へ。初めての訪問ではありませんが、今回は一人きりで、しかも充分な時間的余裕があります。先般の交通科学博物館と同様に、すべての展示をじっくり、納得いくまで見て回ることにしました。旧二条駅舎の展示館の展示にすべて目を通しました。記録映像のSLビジョンも最初から最後まで1時間近く鑑賞。充実した時間。すべてを見終わった頃、屋外で汽笛の音。動態保存機によるSLスチーム号の運転。

機関庫には入らず、動態保存機をめざして屋外へ。視界が開けたところで、おおっ。機関庫の敷地に隣接した留置線にホキ800の一群。あらまあ、一昨日に続いてまたしてもホキに邂逅。しかも今度は現役の実車。動態保存機の運転どころではなくなってしまいました。6両程度の編成が2つ並んでいるように見えます。大きな「京」の所属管理局名。よく見ると「尼崎駅常備」の文字。ちょっと距離があり、しかも逆光なのが残念。写真をとっても黒潰れしそう。カメラの望遠レンズをのぞいて子細に観察。

走り装置の台車はよくあるTR41Cではなさそう。コロ軸受のように見えます。落し口のスロープもそうですが、全体に車体の塗装はとてもきれい。各種の白い表記もくっきり。ひょっとすると検査が済んだばかりなのかもしれませんね。残念ながら、検査の年月までは確認できません。幼稚園の遠足らしい子どもたちに混ざって、こんな調子で、動態保存機の運転や機関庫内の蒸気機関車には目もくれず、逆向きの方向ばかりを向いて写真を撮っているおじさんは、やはり変?

納得いくまで、つまり疲れ果てるまでホキの観察をした後、機関庫へ移動。磨かれた静態保存の蒸気機関車に興味がないわけではありませんが、私の目はむしろ別の区画に置かれたバラバラの多くの部品へ。先台車の車輪や台枠、3つの大きな動輪、取り外された運転室、こまごました配管など。お、これはもしかしてC571? 奥にある炭水車のナンバープレートには被いがしてあり確認できませんが、その横幅はC571の文字数にピッタリという感じ。今シーズンの山口線はC56160で運行が始まったというニュースもあり、C571は全検の真っ最中ということでしょう。

それにしても、思わぬところで2回もホキ800に出会えるとはね。今後のホキ製作のモチベーションがいっそう高まりました。もし可能であれば、関係者にお願いをして、実車をそばで観察させてもらいたいなあと思っているところです。どなたかコネクションをお持ちの方はいらっしゃいませんか?