|

|

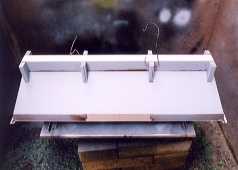

最初にプラサフ。真鍮板だけでなくベニア板や角材もありますが、全部まとめてプラサフ。

当然のことながら上下を逆転させて再度プラサフ。支持具に取り付けた木ネジを外し、中央の板に針金を引っ掛けて持ち上げて旋回。これで逆方向からも吹き付けができます。

続いて内部に茶色のラッカースプレー。これもプラサフと同様に上下を逆転させて両方向から。

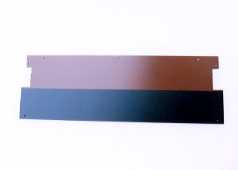

重ね塗りした茶色が十分乾いたところで外側の艶消し黒。大標記板の欠けた側面中央部は厚紙で蓋をします。また、内側に黒スプレーが入らないようにホッパ上面の全体にマスキング。こうしておいて艶消し黒をスプレー。ただし、側面はまだ仕上げません。

大標記板とホッパ部の上端アングルの塗装。

大標記板の内側は上半分がホッパ内部の茶色で下半分が外部の艶消し黒。茶色の上に艶消し黒を重ね塗り。しかし、大標記板にマスキングテープを貼ったところ塗装がペロリ。およよ。真鍮板の脱脂やペーパー掛けが十分でなかった模様。シンナーに漬けて塗装を落し、もう一度最初から。ところが、しっかり磨いたはずなのに2回目も同様にマスキングテープに塗料がくっついてペロリ。(涙)

3度目の正直でやっと試練をクリア。「塗装は下地」を痛感。

大標記板とアングルを取り付けてから、まだ仕上げていなかった側面の塗装。別々に塗装すると仕上がりに微妙に差ができてしまいますからね。つながった部分は組み立ててからいっしょに塗装します。

外側の艶消し黒を吹いた後、ホッパ上面のマスキングを外すと、アングルの一部に点状にはがれたところを発見。これは筆塗りで補修。そのために、スプレーのノズルにストローを取り付けて塗料をビンに取り出します。

茶色を補修して車体上部の塗装完了。マスキングの失敗を繰り返しながら、ここまでほぼ1ヶ月。ふう〜っ、やれやれ。

車体の塗装と平行して、ディテールの一部も塗装開始。上部落し口開閉装置の中空軸ほかにプラサフ。

こちらは、下部落し口開閉装置のテコ装置と側梁標記板にプラサフ。

中空軸。

ハシゴと大歯車。

テコ装置と標記板。塗装したこれらのパーツは組み立てまでしばらく大切に保管。

|