いくら正確にけがいて厳密にヤスリがけをしても、2つのパーツを突き合わせた時、必ず隙間あるいは重なり、つまり誤差がでます。これは、けがきの正確さやヤスリがけの厳密さ、つまり加工技術の問題ではありません。人間の世界は元来そういう世界、誤差の世界だからです。ここに哲学への入口があることについてすでに触れたことがあります。(→こちら)

しかし、だからといって誤差のままでいいかというと、そういうわけにもいきません。しかもそういう場合の解決策が確立しています。つまり「現物合わせ」です。数値ピッタリを追求するのではなくて、結果的にピッタリ合えばいいという発想です。この場合にも、「数値ピッタリ」は程度の問題として、つまり精度の要求として残ります。

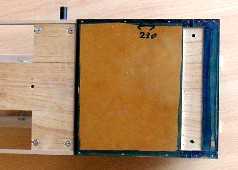

ホキ車体の組立の際にこのことを痛感しました。いくら正確に真鍮板を仕上げておいても組立時には必ず誤差が生じます。そこで発想を逆転。組み立ててから仕上げることにすればいいのです。こうすると、側面と斜めの妻板もピッタリ密着。隙間はハンダが埋めてくれますし、余分はヤスリで削り取ればいいわけです。端梁と側梁の組立の段階では、まだこのことに思い至りませんでした。

「数値ピッタリ」と「現物合わせ」の関係は、人間社会にも当てはまります。前者はいわゆる「原理・原則」、つまり法や道徳の規範、後者はいわゆる「合意」と言われるものです。後者には「取り引き」が含まれることもあります。前者を重視する見方は合理主義、後者を重視する見方は功利主義と呼ばれます。

古代ギリシアのソクラテスは「善く生きる」という、人間の生き方の「原理・原則」を人類史上初めて示した人です。これによって彼は、後世、倫理学の祖と呼ばれるようになりました。しかし、法廷での「取り引き」を受け入れなかった彼は、多数決による「合意」によって死刑になりました。

現実の社会で「原理・原則」通りに生きることはとても難しいことです。しかし、だからといって「合意」や「取り引き」さえ成立すれば何をしてもよいということではありません。やはり「原理・原則」が前提でなければいけません。私はそう思います。2枚の真鍮板がピッタリになったからといって、図面の数値から大きく外れていてはダメですよね。

「原理・原則」を前提にしつつ「合意」を形成する。「数値ピッタリ」を目指しながら「現物合わせ」で仕上げをする。金属加工は哲学的であるばかりか、倫理学的でもあって、奥が深いのです。単純作業のヤスリがけをしながら、頭の中ではこんなことを考えたりしています……。