|

|

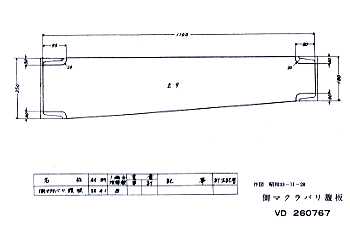

『国鉄貨車明細図集』のホキ800台枠図面をよお〜く観察すると、中梁と側梁の間に横向きの「中横梁腹板」という平板があります。ちょうど落し口の前後の隔壁の箇所。形状は「側枕梁腹板」【上画像】と同じ。実は側梁を取り付けたときから心配でした。こんな細長い側梁に強度はありません。どのようにして強度が確保されるのか。その謎が解けました。

しかし、実車は別にして、ただの平板の横梁を入れたところで工作上の十分な強度が確保されるとも思われません。さらに両者をどうやって固定しましょうか。う〜む。隣接した2枚の横梁をチャンネルで一組にしてしまうというのはどうでしょう。実車では、2枚の横梁の間が隙間になっています。そこがふさがれてしまいますが、まあ強度確保のためにはやむをえません。

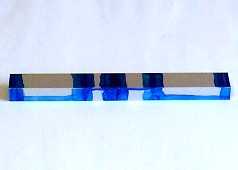

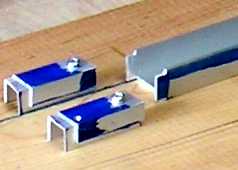

さらに、左右の横梁を一体にして中央部分で床板に固定することにすれば、側梁への固定を考えなくても済みます。つまり、側梁には差し込むだけ。その際、できるだけ両者の隙間をなくするような加工をすれば側梁の補強にもなります。このように方針を決定して素材選び。25mm幅のアルミチャンネルを調達。2枚の横梁の間隔にピッタリ。ただし、厚さ1.5mm。素材の厚さは1.0mmで統一したいところですが、側梁の補強、落し口の取付を考えると、むしろ1.5mmがいいかも。

しかし、厚さ1.5mmということは、中央部分を固定したときに厚さ1.0mmの側梁と0.5mmの段差が生じることになります。う〜む。問題が続きますね。でもこれは簡単。床板に取り付ける中央部分の肉厚を1.0mmに削れば済むことです。中央部分……? そうか、この横梁の位置はちょうど車体上部のベニヤ妻板の箇所でした。このベニア妻板は乗用の座席荷重を支える重要な構造的部分。あれれ、難題が続きますね。

側梁や落し口などは、いわば乗用台車の装飾的要素。乗用としての力学的構造とは別構造にするのが賢明でしょう。万一荷重がかかるような事態になれば、アルミ素材ですからひとたまりもありません。ということは、横梁とベニヤ妻板が相互に干渉しないようにしないといけません。横梁をくり抜いて穴をあけるということですね。ベニア妻板はこれまで通り床板に直接固定できます。

あれこれ考えると、結構面倒な作業になりそうです。ま、難しい問題であればあるだけ、それだけいっそう楽しい……。自虐的ですね。(笑)

アルミチャンネルにケガキ。

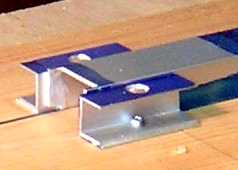

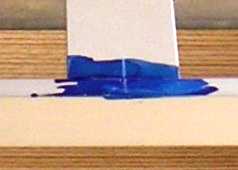

最初に両端の加工から。側梁チャンネルにピッタリはまるように、できるだけ正確に加工したいので一工夫。側梁の厚み分の1.0mmだけ削り取るために、1.0mmだけ低いガイドを作って両側から挟みます。ガイドに青ニスを塗っておくと、削りすぎたときに色が取れるので簡単に分かります。

両側を一直線に仕上げるために、さらにLアングルのガイドを設置。こうしておいてガイド通りにヤスリがけをすれば精度がでます。

裏返して下側の加工。上側より削り取る部分が大きいので、大まかに切り取った後に同様に所定の高さのガイドを使ってヤスリ仕上げ。

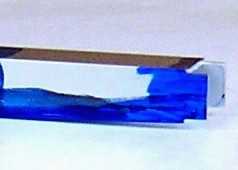

仕上がった横梁の両端。この部分が側梁の内側に入ります。試しに入れてみると……、ウフフです。下側は実車の横梁に似せて斜めにカット。

次に中央部分の加工。車体上部のベニア妻板と干渉しないように長方形の穴をあけます。取付用のネジ穴もここで。

続いて床板にはまり込むように中央部分をカット。さらに、この部分の肉厚を1.0mmに削ります。厚さ1.0mmの真鍮帯材を前後のガイドにしてヤスリがけ。こうすると削りすぎを防ぐことができます。青ニスも有効。

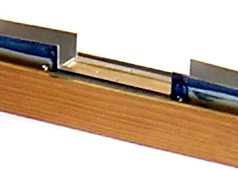

完成した横梁。中央部分は肉厚が1.0mmしかなく、このままでは強度がありません。取り扱いは慎重に。

横梁を床板に取付。さすがに皿ネジを使う気にはなりません。6.0mm弱の幅のところに5.0mm近い皿もみは無謀ですね。頭が出ますが、丸木ネジにしました。取付のポイントは位置決め。この横梁の位置次第で落し口の大きさが揃うかどうかが決まってしまいます。

側梁に正確に位置決めのケガキをして横梁の中心と一致させます。落し口の幅が3箇所とも同じになってニンマリ。

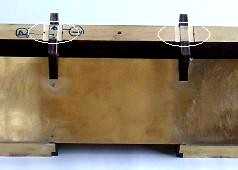

中横梁の取付完了。いかにもボギー貨車の台枠という感じですね。

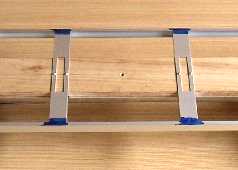

ここで、車体上部側にもちょっと加工。横梁に干渉しないようにベニヤ妻板の前後を切り欠きます。【楕円部分】 丸木ネジの頭を逃げるくぼみも。

車体を床板に取り付けてみると……。ベニヤ妻板が横梁の穴にはまるので、双方が干渉することはありません。どおだあ〜。

|