キットに梱包された板バネ関連の素材。10mm×180mmのリン青銅の帯16枚。胴締めになる真鍮材と固定用の3mmネジ。ただし、2段リンクに取り付ける板は、すでに両端に真鍮パイプがロウ付け済み。これらはあくまでも素材。これを加工して組立部品を作り出さないといけないわけです。ウムッ。

何はさておき、まずリン青銅を各種の所定の長さに切断しなくては。しかし、これが結構辛い。数が多いのです。湾曲した帯を平らに押さえつつ、正確に長さを測るのも至難の技。そうでなくても、素人の私にもともと技はない。いつもの万力にさらに小型の万力を取り付けて糸鋸を引きやすいように。ありゃ、作業机の上が雑然としていますねえ。整理整頓が大切なんですが……。

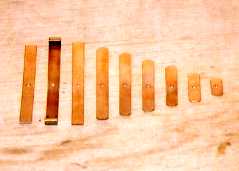

切り出した板バネ。9サイズがそれぞれ4枚。糸鋸の刃にも0.4mmほどの厚みがあり、けがいた線の真上を切ると、当然その分短くなってしまいます。線の横を気持ち長めに切断して、その後ヤスリで所定の長さに。したがって、1つの帯から複数枚切り出す場合には、1枚ずつその都度長さを測ります。両端に真鍮パイプが付いた板は上から2枚目。模型化に際して設計変更したとのこと。マジックで①〜⑨の番号を記入しましたが、これは後で消します。初日の作業はここまで。ふう〜っ。

ここで新兵器。ペンシル型のケガキ針。超硬チップ針なんだそうです。ということは、いままでいったい何を使っていたのでしょう。あはは、鉛筆ですよ。お嬢さんのペン立ての。これでもう、勝手に使って叱られることもなくなるでしょう。(笑)

ケガキ針で力任せに線を引くのだとばかり思っていました。素人の浅はかさ。そうじゃないのですね。ケガキの必要なところにマジックインクで色を塗り、その塗料に線を引けばいいわけですか。力もいりませんし、むしろケガキの線もよく分かります。なあ〜るほど。下の6枚は四隅を斜めに切り落とし、さらに面取りをします。1枚に4箇所、同じものが4枚、さらにそれが6サイズ分。都合96回の繰り返し。ヒエ〜〜。翌週の1日はこれだけで精一杯。

全部の板を4つの組に分け、それぞれ1〜4の刻印を打ちました。湾曲した板バネを隙間なく重ねるには、それぞれ微妙な現物合わせが必要です。ゴチャゴチャにするとうまくいきません。刻印の位置で板の方向も一定に。シンナーで洗浄すると、マジックインクが消えて刻印の数字だけが残ります。

打刻用のポンチ。手前が数字、後ろがアルファベット。どういうわけか、以前から持っていました。こんな形で活用できるとは……。

ボール盤で穴あけ。まず0.8mmの下穴を開け、その後で所定の3.1mmに拡張。ところが、思わぬ失敗で痛い目に。当初はテーブルバイスを使わずに作業していました。下穴や長い板の場合はそれでよかったのですが、板が短くなると大変なことが……。そうです、板を押えきれず、ドリルと一緒に回転してしまうのです。まるで飛行機のプロペラのように……。しかも板が変形して、せっかく現物合わせで成形した湾曲が台無し。あちゃ〜。ボール盤入手以来、一度も使ったことのなかったテーブルバイスの必要性を痛感しました。誰でもみんな失敗して成長する……。

正直なところ、ドリルによる穴あけはすべて正確に同一の位置というわけにはいかないようです。正確にけがいたつもりでも誤差はありますし、また、正確にポンチを打つのも至難の技です。加工の点数が多いと、中には微妙に穴位置のずれたものができてしまいます。だからといって、ここは、精度のない安物ボール盤のせいにはせず、また、手作りの味わいなどと開き直ることもせずに、私の技術の未熟さゆえということで、今後精進することにしましょう。

板バネを重ねてネジで仮止め。ほお〜。板バネのイメージだなあ。ニニッ。微妙に穴位置のずれたものは、ネジを通すとよく分かります。もちろん、穴を大きくしてごまかしたことは言うまでもありませんけどね。(笑)