新兵器を導入。ミツトヨ製のデジタルノギス。1/100mmの世界が私のものに。わあ〜い。早速、家族の髪の毛の太さを測定してみました。その結果、二女の髪の毛が最も太いことが判明。もちろん1/100mmレベルの差です。だからどうしたということではありません……。(^^;

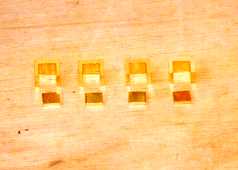

さて、胴締の加工。コの字の枠と正方形の押さえ板が4セット。デジタルノギスで計測すると、それぞれ大きさがバラバラ。しかもかなり大きな差。削り跡がいかにも手作りという感じだが、こんなことで大丈夫なのだろうか。

心配が的中。この胴締が軸箱上の凹部に収まって板バネが安定するはずなのだが、そもそも凹部に収まらない。当方の現有工作機器で凹部を拡幅することは困難なので、胴締側をヤスリで削るしかない。組合せを決めて数字を刻印し、現物合わせで仕上げをする。削りすぎてもまずいので慎重に。やっと4つともピッタリ収まった。

コの字の枠の中心にネジ切り。3.0mmのネジを切るには何mmの下穴をあければよいのでしょう。これまでタップを立てるたびに下穴の大きさがナゾでした。仕方なく、こんな感じかなと適当に。見つけましたよ、平岡幸三『生きた蒸気機関車を作ろう』(機芸出版社、2003年(再版))の巻末参考資料に「ネジ下穴径」の一覧表。ライブスチーマーの知りたい情報が必ずある、というのはうわさ通りです。脱帽。ちなみに、真鍮の場合、3.0mmの下穴は2.5mmでした。

押さえ板は、穴あけ後、皿ネジの頭が埋まるように座ぐり。しかし、慎重に穴位置をけがいてポンチを打っても、ドリルで穴をあけると、結局位置がずれてしまうものもあります。【画像左側】あ〜あ、情けない。お見せするのも恥ずかしい。でも、このズレも捨てたものではありません。元来、板バネの穴やネジ穴も完璧に中心にはないので、そのズレとズレがうまく重なるものを探すことができるわけです。怪我の功名。(笑)

ネジを締めるとこんな感じ。押さえ板と皿ネジの頭が軸箱上の凹部に収まるよう、ここでもまたヤスリがけ。目の細かいペーパーで仕上げると、胴締が真鍮色に輝いていい感じ。押さえ板に隙間がありますが、この面は軸箱上に収まるので、気にしない。

胴締のネジ止めにロックタイトを塗布。先般、C11の先台車の板バネのネジが緩んでいるのを発見。早急に対処したので事なきを得ましたが、アブナイ、アブナイ。C11の組立時には、何も知らずにただネジを締めただけでした。その反省をワフの製作で生かしましょう。

軸箱に載った板バネ。ほお〜っ、いいね〜え。苦労が報われる。ウフフ。

この板バネの胴締部分のネジが左右とも緩んでいました。ちょっとショック。その上、荷重を受ける丸棒周辺には金属粉も。注油が不充分で摩耗した模様。重ねてショック。ただし、歩み板が簡単に外せるのでメンテナンスは容易。日頃の点検が大切なんだなあ、と実感。