さて、二段リンクの組立。袋に仕分けされた部品。点数が多い。

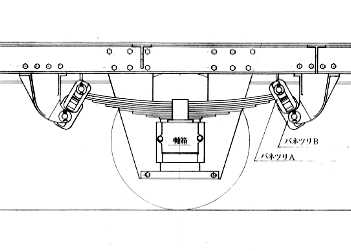

ロストワックスの湯口を仕上げ、それぞれの部品を並べてみました。左から、大小のバネつり、各種リンク部品、長短のシャフト。リンク装置は全部で8箇所あるので、横一列が1箇所分ということ。この他にワッシャと割りピンも。しかし、一体どう組み立てればいいのだろう……。

クラウンモデルに問い合わせた結果、シャフトが貫通する穴を自分であけることが判明。幅4.1mmと4.0mmに3.0mmの穴。大8個、小16個。そんな加工が素人にできるのか。一瞬不安がよぎったものの、やればできるもの。穴位置にポンチマークもあり(画像上)、1つも破損せず作業終了。しかし、微妙に穴が傾いてしまう。ドリルとボール盤のテーブルが垂直でないのだ。それを見越して、テーブルバイスに微妙に斜めに取り付けるが、最後は運任せ。幸いバネつりは自由に動くので、このズレは問題にならなかった。

もう1つ細かい作業。シャフトの割りピン穴も自分であける。3.0mmの丸棒に1.0mmのピン穴。そのままでは手に負えないので、3.0mmのアルミフラットバーでこんなジグを作ってみました。あらかじめ上部の蓋のピン穴位置に1.0mm穴をあけておき、ここにドリルを立てるわけです。ピンは左から押し込みます。また、ボール盤のドリルチャックは1.5mm以上なので、ドリルチャックにもう1つ精密ドリルチャックを取付。これはアリですかね。

3.0mm丸棒のシャフトに1.0mmのピン穴。工夫すればできるものだなあ、と実感。

やっとそろったバネつり部分の部品。

上の部品を組み合わせるとこんな感じ。左がバネつり受け側、右が板バネ側。

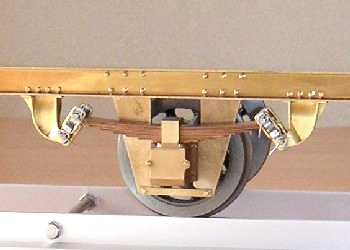

取り付けるとこんな感じ。割りピンは仮止め。

軸箱守と軸箱を取り付けて、ローアングルから。わあ〜い。すばらしい。もちろん機能的にも本物といっしょ。バネつりの言葉通り、つりさげられている様子がよく分かる。前後だけでなく、左右にも動いてひずみを吸収。よく考えられた構造に関心することしきり。