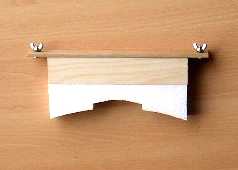

発泡スチロールは、各種の厚みや大きさのものが最寄りのDIYのお店で手に入ります。発熱したニクロム線で思いのままにカットすることもできます。当初、このカッターを自作するつもりでいましたが、調べてみると市販品がありました。この際だから買っちゃいましょう。これです。

乾電池タイプもありますが、これはAC電源タイプ。今後のことも考えて奮発しました。といっても3,000円足らず。しかし、なかなかのすぐれものです。2段階の温度切り替え、ピストルの引金のようなON-OFFスイッチ、通電時のパイロットランプ。ふところの深さも十分。ニクロム線は別売の交換用もあります。早速、使い方の練習。最初の習作がこれ。【画像右】

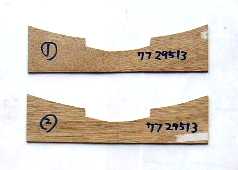

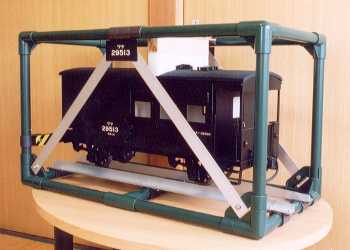

型紙を作り30mmの発泡スチロール板から切り抜きました。面白いように切れます。新しい世界が広がるこの感じは、200Wのハンダごてを購入した時以来。ちなみにRinaは下のお嬢さまの名前。「どおだあ、すごいだろう」と作品をプレゼント。この気配りがお父さんの日頃の工作への理解につながるのです。(笑)