まず、テコ軸の曲げ加工から。2.0mmの真鍮丸棒をこれまで通りのやり方で曲げ加工します。えい、やあ、と力わざ。

荷物室側のテコ軸はやや複雑。この部分を曲げ加工するとき、この向きに置くと最初に曲げた持ち手部分は作業板の下方向になります。板に穴を開けて下向きに通しました。しかも斜め下向き。【画像白丸部分】

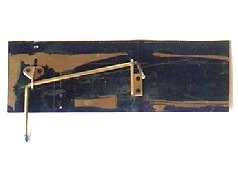

出来上がった前後の解放テコの軸。それぞれの上側にあるのは、針金で作った試作品。これを作っておかないと曲げの向きが分からなくなってしまいます。(笑)

さて、前回作っておいたテコ受けとテコ止めでテコ軸を取り付けるわけですが、いきなり妻板に取り付けようとしても、おそらくうまくいきません。デッキの妻板は取り外せますからまだ大丈夫ですが、荷物室の妻板は車体の本体そのものです。いまとなっては取り回しが厄介。そこで、取付穴の位置決めをするジグを作成。別の真鍮板に仮に取り付けてその穴位置を写し開けようというわけです。こうするとケガキや微妙な位置決めが容易です。M1.4mmのネジとナットで仮組み。真鍮板の下端が端梁の上端に一致します。

ジグの真鍮板をバスコークで妻板に貼り付け、穴位置を写し開けます。デッキ側はボール盤が使えますが、荷物室側は電動のハンドドリル。

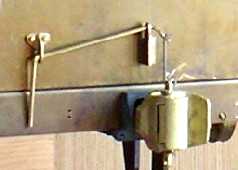

問題の引揚カギ。テコ軸の先端部分を金鎚でたたいて平板にし、そこに長穴を開けます。平板部分は、幅3.0mm、厚み1.0mmを目標にしました。長穴は、1.2mmドリルを前後に傾けて拡大。テコ軸を動かしたとき、引揚カギとの角度の関係が大きく変わりますので、丸穴のままでは機能しなくなります。引揚カギは1.0mmのピアノ線。現物合わせで長さを決めて成形。

デッキ妻板の解放テコの取付。シンプルですね。

荷物室妻板の解放テコの取付。こちらは妻板の補強アングルあり、テコ軸の屈曲ありで、見た感じやや複雑。もちろん解放テコとしてちゃんと連結器の解放ができます。

ところで、以前取り付けた標識掛けに2通りの形状があることが、その後の観察で判明。前にせり出す度合いに差があります。荷物室側の右1箇所だけが画像左の薄型。周辺にテコ軸や手ブレーキ軸受のあるこれ以外の3箇所はすべて画像右の出っ張り型。既存のパーツを加工し直しました。

|

|