|

|

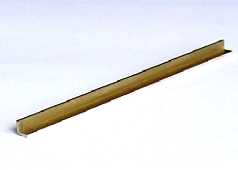

これです。T字の縦21mm、横18mm。在庫もあります。私のワフキットでは、床下補強材はロストワックス製の単品になっていましたが、クラウンモデルによると、以前はすべてこのT字アングルから個々に切り出していたのだそうです。これから6mm×6mmのLアングルを削り出そうというわけです。肉厚も薄く、角が丸くなることもありません。

T字の横棒の片側を切り落とします。これで、T字がL字に。

大きいL字を6mm×6mmに削れば出来上がり。それにしても、これだけ準備するのに半日がかりですよ。ふう~っ。

かくして、やっと工作に着手。まず、アングルにけがき。ハンドル部の軸受けと鎖巻き取り部分の部材。必要なネジ穴等は切り離す前に開けておくのが無難。

切り出した軸受け関連の部材。ハンドル部の軸受けの下は、端梁の軸受けの台座、その下は鎖巻き取り部分の軸受け。この両者は、T字アングルから切り離した真鍮片から切り出します。端梁の台座は、ハンドル部の厚みと同じにしないといけませんからね。

デッキ腰板に手ブレーキ軸の中心線をけがいて、ハンドル部の軸受けを取り付けます。バスコークで接着してから穴位置を写し開けます。

鎖巻き取り部分のアングルには標識掛が付きます。この段階で加工しておきましょう。ネジはM1.7mmです。

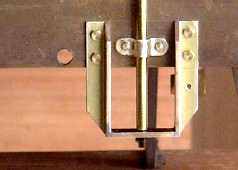

鎖巻き取り部分の組立。軸受けの平板をアングルにハンダ付けします。所定の幅の角材に各部材を押し当てて固定。この固定の仕方がハンダ付けのポイントの1つ、ということが分かってきました。そのためのジグ作りを惜しんではいけません。裏側にもにじみ出るようにハンダを流します。

ハンダ付け完了。ほお、我ながらいい感じ。ただし、おそらく横方向の強度はないので、取り扱いには細心の注意を。

端梁に取付。これもバスコークで所定の位置に接着してネジ穴を写し開けます。バスコークは接着するまで時間がかかるので、その間に微調整ができます。作業中の横方向の強度に不安があったので、結局、所定の長さの真鍮片を間に仮止めしました。

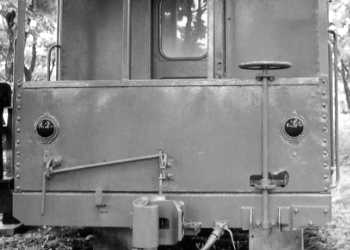

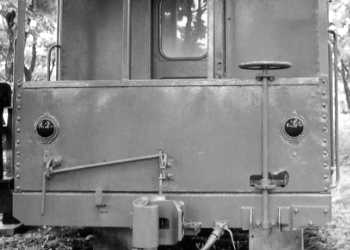

上下の軸受けの取付完了。端梁左側に標識掛を取り付けるネジ穴加工も。【画像楕円部分】

次は、ハンドルとハンドル軸。円形ハンドルの自作は、最初から諦めていました。流用品に目途があったからです。OSのC11の運転室内にあるブレーキハンドル。追加注文して入手しました。お、黒メッキになっているぜ。【画像右】 C11を組み立てた折にはロストワックスのままでした。【画像左】 追加入手品を既存品と交換し、画像左を選択。

ハンドル軸には3.0mm真鍮パイプを使用。軸の上下をネジ止めしますが、直径2.0mmのパイプ穴は、そのままM2.3mmネジのタップ下穴になります! ハンドルの固定穴は内径4.0mm。4.0mmの真鍮パイプを短く切ってはめこみ、その3.0mmのパイプ穴に、3.0mmのハンドル軸を入れることにしました。画像左から、M2.3mmネジ、スプリングワッシャー、座金、軸本体、M2.3mmネジ。ハンドルの下は4.0mm真鍮パイプ片。ハンドルの取手は切り落としました。

ハンドルとハンドル軸を取り付けるとこんな感じ。ハンドルは気持ち小ぶりですかね。

最後に、端梁の中間軸受け。0.5mm厚の真鍮板から帯材を切り出し、3.0mmドリルに巻きつけて成形。しかし、作業工程、仕上がりともにちょっと不本意。結局、ペンチを使って現物合わせの四苦八苦。もっとスマートにいかないものかなあ。

軸受けを端梁に取付。軸受けが2箇所の場合には問題は生じませんが、3箇所となると、それを一直線上に揃えるのはなかなか厄介です。まあ、軸も回転しますし、いいことにしましょう。

左右の標識掛を取り付けて、デッキの手ブレーキが完成。画龍点睛。そんな大げさな。(笑)

|