|

|

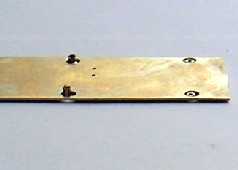

まず、運用票板本体の作成。緻密なイメージを出すために、0.5mmの真鍮板を使用。2枚いっしょに罫書きをし、切り出しの前に四隅の穴を開けておきます。

切り出してヤスリ仕上げ。これまで加工してきた真鍮板は1.0mm。厚みが半分になると様子が違ってきますね。糸のこによる切り出しは楽ですが、強くヤスリ掛けすると曲がってしまいます。誤って床に落としただけで変形。よし出来上がりだと、最後にLとRの刻印を打ったところ、表面にも刻印の跡。ヒイ~ッ。もう一度表面をヤスリ仕上げ。

側板の所定の位置にバスコークで貼り付けて、ネジ穴を写し開け。下穴1.4mmにM1.7mmのタップ。前後対称の車掌車では、中央を基準に取付位置が指定されていますが、このワフでは、三連窓の中央部分。二連窓側も同じ位置。

さて、ここからが今回のポイント。運用票板を側板から浮かせて取り付けるためにはどうしたらいいでしょう。『国鉄貨車明細図集Ⅰ』の車掌車の図面によれば、この隙間は実物で12.0mm。したがって、12分の1スケールで1.0mm。ワッシャの代わりに3.0mm真鍮パイプをハンダ付けすることにしました。

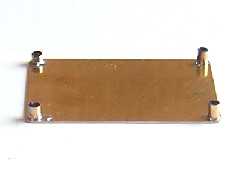

1.0mm真鍮板に大きめの穴を4つ開けたジグを作り、運用票板にのせます。真鍮板がじゃまをしてパイプが削れなくなるまでヤスリ掛け。どうです、これでピッタリ1.0mmのスペーサーが出来上がり! 画像の左はヤスリ掛け前、右はヤスリ掛け後。

2枚の運用票板が完成。もちろん裏側です。前回の引戸半開止の工作以来、パイプわざに開眼したかもしれませんね。(笑)

側板に取付。0.5mmの真鍮板と1.0mmの隙間、クラウンモデルのM1.7mmボルト。こんなシンプルなパーツでも至福のひとときが味わえます。斜め横からのぞき込んで、うふふ。

|