実は、帯材の切り出しにも苦労しました。厚さ0.5mmの銅板はバイスに固定するにもジグが必要。それに、手持ちの糸のこはフトコロが浅いので322mmを切り出すことができません。小型の帯のこを使って四苦八苦。最後は10.5mm幅までヤスリ掛け。ただし、ヤスリを直角に当てると板が変形するので、板の方向にやさしく。ふ〜う。試作分も含めて3枚切り出しました。

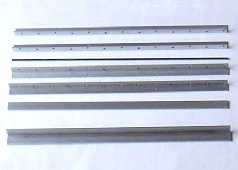

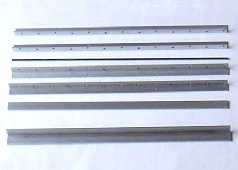

ジグ用のアルミLアングルほか。いずれもL=380mm程度。上4本のLアングルと丸棒は上述の試作ジグと同一。下から2本目は3.0mm厚の平板。これで一方のLアングルをかさ上げします。一番下は3.0mm厚、20mm×20mmのLアングル。これは曲げ加工の際に使用。

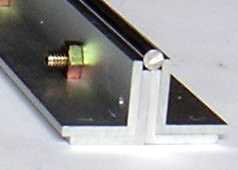

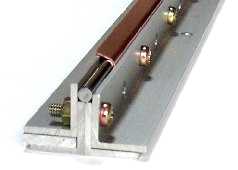

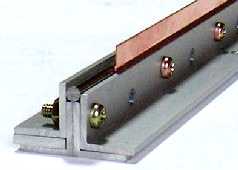

改良したジグ。丸棒の横ズレを防ぐために、下に平板を挟んで片方のLアングルをかさ上げしました。曲げる銅板を挟み込んでネジでしっかり固定。

人力では手に負えないことが判明しましたので、バイスを使用。全体に均等に力が加わるように20mm×20mmのLアングルの内側の角で押さえ込みます。位置を移動しながら徐々に力の向きを変えていきます。

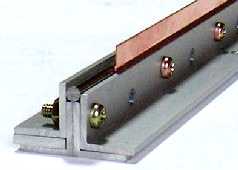

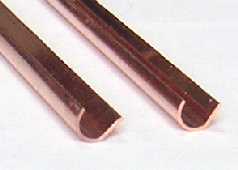

第1段階の曲げ加工が終了。かさ上げしたアングルに干渉するので、最初はここまで。しかし、丸棒がずれることもなく直線部分と円弧部分の境目はキリリッ。

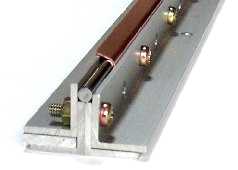

第2段階。かさ上げしたアングルを元の位置に戻し、第1段階と同じ方法でさらに曲げていきます。ここまで曲げると丸棒がずれることはありません。

第3段階。最後に円弧の先端を丸棒に密着させます。一方のアングルを外し、これまでと同じ要領で力を加えてさらに曲げ加工。これでピッタリ密着。

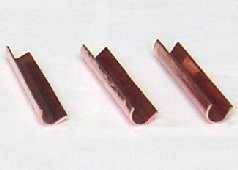

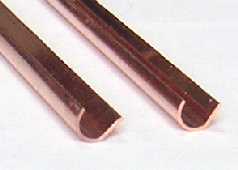

曲げ加工の終了。試作品のような湾曲もなく、一直線の仕上がりに大いに満足。どおだあと家族に自慢してみたものの反応はいまひとつ。ま、そうでしょうね。しかし、これで難関を突破したぞ!

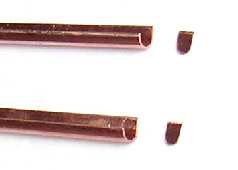

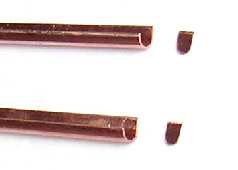

仕上げに両端の加工。内側にピッタリ合うような半円弧状の銅板片を作成。後からヤスリで削り取るつもりで長めに作っておきましょう。

雨樋を角材に取り付けてバイスに固定し、下端をハンダ付け。さすがに銅板はハンダがよく付きますね。おっと、シャツの袖口にハンダごての焼け焦げ。火傷にならなくてよかったと言い訳をしましたが、奥さまに叱られました。トホホ。

余分をヤスリで削り落として雨樋の完成。シャツの焼け焦げはさておき、まるでプレスのような仕上がりに自分でもことのほか満足。「できるかどうか」ではなく、「どうすればできるか」を考えた成果ですね。