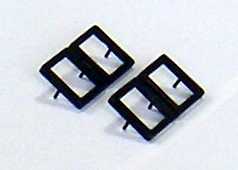

二連の票挿を切り分けて形を整えます。OS製品の優れたところは、この票挿の裏側にもちゃんと溝が切ってあるところ。実物通りに用紙が入ります。ただし、塗装もしっかりしているので、簡単には地金が出てくれません。この票挿の左右にネジ穴用の耳を取り付けることにしました。

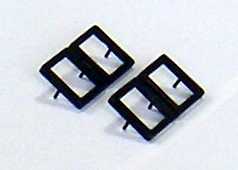

思案の末、ネジ穴用の耳には半月状のパイプを使用することに。3.0mmのパイプを半分にするにはどうしたらいいのでしょうか。こんな方法を考えました。ます、2枚の1.5mm真鍮平板の間にパイプを固定します。画像白丸部分でパイプをハンダ付け。

パイプの上半分をヤスリで削り取ります。平板に取り付けているので、ヤスリ掛けは容易。1.5mmの厚みになるまで削ればOK。

半分削り取ったところで平板から外し、所定の長さに短く切り分けます。票挿の厚さは2.0mmですが、長めにしておいてハンダ付けの後で削ります。バリや不揃いも気にしません。

さて、半分にしたパイプを票挿の左右に取り付けますが、位置決めと保持のためにこんなジグを工夫しました。まず、票挿の中央の穴と同じ形のアルミ板を切り出し、これに票挿をはめ込んで固定。次に3.0mmのドリル穴を開けたアルミ板を穴の中心から左右に切り分け、これで半月状のパイプを押さえます。

パイプの穴にハンダを流し込んでハンダ付け。アルミにはハンダが付かないところがミソ。アルミ材でジグを作るのも、それなりの理由があるわけです。

余分のハンダを削り取り、形を整えるとこんな感じ。ほお〜、なんとなくそれらしいですね。

耳の部分に取付用のネジ穴を開けます。今回初めてM1.2mmネジを使用。ネジの頭が飛び出ないように座繰り。

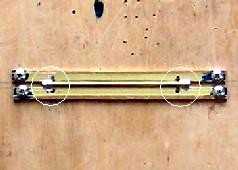

さあ、「修繕票挿」の取付です。これは、実物の右側板前方部分。

位置決めをして、1.0mmの下穴にM1.2mmのタップを立てます。M1.2mmのネジ止めもやればできるんだ。

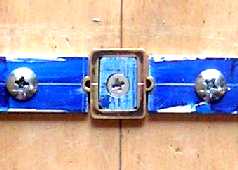

これは、実物の左側板後方部分。排水パイプに密着するように票挿が付いています。

こちらもM1.2mmのタップを立ててネジ止め。こんな感じです。これで「修繕票挿」の取付は完了。修繕票(?)を入れてみました。