|

|

スイッチ盤は1.0mm真鍮板。これまでの工作の残り物の中から必要なサイズを切り出して、これも残り物の真鍮Lアングルを左右の端にハンダ付け。200Wのハンダゴテは久しぶり。固定用のジグも作って丁寧に。意外に立派なスイッチ版ができました。

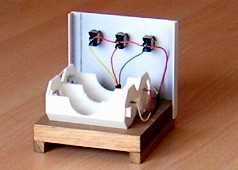

板切れに角材を接着した取付台。上のスイッチ盤もこれに取り付けます。

スイッチ盤を塗装。この乾燥に時間がかかって作業が一時中断。取付台も木工ニスで仕上げ。スイッチ盤の下端を皿ネジで組み立てるとこんな感じ。ネジにも塗装。

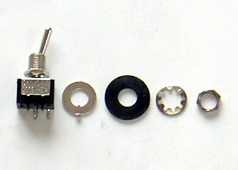

自動車用12V仕様のトグルスイッチ。立派なリード線付でしたが、取り外しました。左から2番目のワッシャーがポイント。スイッチが回転しないように、内側と外側に突起が付いています。スイッチ盤に外側の突起用の穴を開けました。

スイッチと電池ケースを取付。たかが3Vの電源にしては、手間と時間をかけ過ぎでしょうかね。(笑)

あらかじめ、ここで配線。本体の電線には途中で接続するだけにしました。

荷物室の室内で結線し、台の角材部分を両面テープで接着。これで電源の取付完了。スイッチのON-OFFは引戸を開けて行います。電池の交換は屋根を開けて。

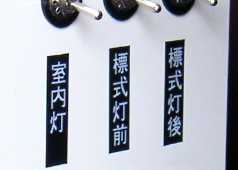

スイッチに、それぞれの点灯箇所を明示したシール。子供たちのCASIO「ネームランド」を拝借。

さあ、お待ちかねの点灯です。荷物室側はこんな具合。発光ダイオード特有の鮮明な赤色ですが、標識灯は目立つ方がいいですよね。ウェブ上のJPG画像では色の表示に限界があります。

デッキ側はこんな具合。これで、ワフ製作の懸案だった標識灯の点灯が実現。うふふ。

|