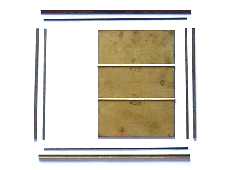

引戸本体と戸袋のパーツ。戸袋の上下は6.0×6.0mmLアングルとミゾを作る2.0×2.0mm角棒。左右は5.0×5.0mm角棒と1.0mm厚のスペーサー。

まず、戸袋の加工から。角棒に、戸袋を側板に固定する3箇所のネジ穴位置をけがく。この角棒の長さをピッタリそろえることが上下の平行を決めるカギ。テープで固定して一度に作業。引戸本体の高さは176.0mm。角棒の長さ、つまり戸袋上下の内々は177.0mm。この1.0mmの隙間で引戸がスライドするわけです。

これは、角棒の裏に貼り付ける1.0mm厚のスペーサー。これも4本をテープで固定して一度に作業。角棒は上下のLアングルの上に乗るので、角棒と側板の間に隙間ができます。そこをふさぐスペーサー。角棒よりアングル分だけ短い。下は5.0×5.0mm角棒。

上下のアングルを所定の長さにして、戸袋の組立。アルミLアングルをスコヤで直角に組み合わせて型枠を作り、その中で仮組。四隅の結合部分をバスコークで接着。

仮組した戸袋を側板の所定の位置にバスコークで接着。一晩おいて、四隅のネジ穴を側板に写し開け。この段階のドリルは1.6mm。

バスコークを除去して戸袋を外し、側板に写し開けた1.6mmの下穴に2.0mmのタップを立てる。戸袋側のネジ穴を2.0mmに拡大し、M2.0×10.0mm六角ボルトで側板に取り付ける。ほらね、戸袋の角棒と側板の間に隙間ができますよね。ここにスペーサーを入れるわけです。

角棒にスペーサーをハンダ付け。

再び戸袋を取り付けて、角棒中央のネジ穴をスペーサー越しに側板に写し開け。そして四隅と同様にタップ立て。これで、6つのボルトで戸袋が固定されるわです。一部を除いて、側板のネジ穴の裏側にはLアングルがあり、これにもネジ切りされているのでしっかり固定できます。

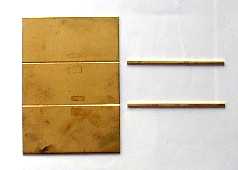

続いて引戸の加工。引戸の本体は、176.0mm×125.0mm、2.5mm厚の真鍮版。結構重量があり一枚が450gほど。補強材を取り付けるV字のミゾが掘られている。補強材は2.0×2.0mm角棒。さあどうやってハンダ付けしましょうか。

角材の横の対角線は引戸の表面から離れている。この隙間をハンダで埋めてしまったのでは外装として台無し。できればミゾの内部を固定したい。しかし、真鍮版は分厚く、角棒も長い。コテの熱が一度に全体に伝わらない感じ。困ったなあ。結局、比較的目立たない角棒の下側をちょんちょんと3箇所。はみ出したハンダを削り取って、なんとかごまかしました。

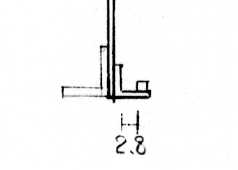

さて、今回の作業の山場、最大の難関。上下のLアングルに2.0×2.0mm角棒を取り付けて引戸がスライドするミゾを作る。図面によればミゾの幅は2.8mm。また、引戸本体は、戸袋の上部でこの2.0mm角棒に1.0mm引っかかって外れなくなるという仕組み。うまくできるのかなあ。

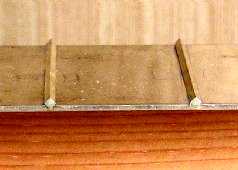

2.8mmはあきらめて、3.0mmでよいことにしました。それでも角棒はアングルの端とツライチなので外見上は問題ないでしょう。こんなふうに角棒を固定しました。向かい合わせに置いたアングルに3.0mm厚アルミLアングルを乗せ、さらにその上に2.0mm角棒を乗せてアルミフラットバーで押さえつけて固定。3.0mm厚アルミLアングル部分が引戸のミゾになるわけです。

チャレンジャー精神で挑戦。引戸の場合と違って、パーツが小さいのでコテの熱がすぐ全体に伝わる感じ。融けて流れるハンダが、毛細管現象でアングルと角棒の隙間に吸い込まれていく。ほお、こんなにうまくいくとハンダ付けも楽しいよね。我ながら予想外に満足の仕上がり。ほほお〜。

引戸を入れて戸袋を取り付けると出来上がり。

引戸を開けてみました。もちろんスムーズにスライドします。引戸が戸袋から外れるとか、また逆に戸袋と干渉して動きにくいということもない。やったあ!至福の瞬間。「どおだ、どおだ」と家族に披露。素人にも分かりやすい箇所なので、絶賛のあらし。(笑)

下側の敷居の両端部分に、掃き出しのつもりで隙間を開けました。ミゾの中に水が溜まりますものね。

|