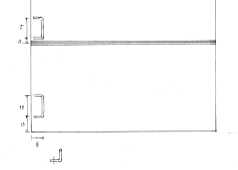

引戸と取手の図面。手作業による曲げ加工なので精度は期待できません。図面の数値そのものよりも、4つの取手の形状のバラツキを抑えることを目標にしましょう。

2.0mm丸棒を大まかに切断。もちろん十分に余裕を持たせています。

木ネジと丸棒の直径から計算して、曲げたコの字の幅が所定の15.0mmになるように左右の木ネジをセットします。力を加えると中央がゆがむので、上側にも1本。角材をあてがって、エイヤー。同じジグですから、仕上がりの形状も同一。残念ながらコの字の幅は15.5mm。まあいいや。実際の建築現場でもこんなふうに鉄筋を曲げていますよね。

次に、引戸側に取付穴のけがき。15.5mm間隔にマーク穴を開けたアルミLアングルをジグにして、所定の4箇所に穴位置を写します。

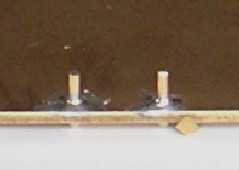

曲げ加工した丸棒が、引戸の穴にスッと入れば成功。まあ、こんな感じ。

取手は、引戸と平行になるようにさらに90度曲げます。取手を固定した3.0mmアルミLアングルをテーブルバイスに取り付け、角材をあてがって、おりゃあ〜っ! 2.0mm丸棒といえども2本重なると大変な肉体労働。汗だく。

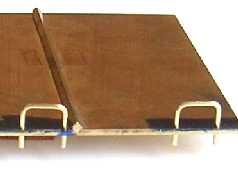

引戸に取付。引戸から浮かせるためにスペーサーを挿入。窓枠加工の際に切り落とした5.0mm幅の1.0mm真鍮板を利用し、紙テープで固定。青ニスが残ったままでした。(^^;

内側からハンダ付け。実は、この部分は引戸を閉めたときに、室内の仕切り板より先に進みます。したがって、引戸の内側はフラットに仕上げないといけません。う〜む。思案の結果、引戸の厚みを利用し、内側にざぐりをしてハンダが入り込むようにしました。ハンダ付けの後、丸棒を切断してヤスリでフラットに仕上げ。

取手の取付完了。

戸袋に入れるとこんな感じ。右端の柱を除きました。中央のヤスリ跡はネジ穴の補修箇所。屋根の煙突上部の失敗で得たノウハウが役立ちます。

戸袋の柱を除きましたが、上下の取付ネジ部分だけは角材を残しました。引戸のストッパーにもなっています。

反対側の三連窓側はこんな感じ。

突き出ていた六角ボルトを皿ネジに変更してスッキリ。「どうして取手が2つあるの?」。家族から素朴な質問。はて、なんでだろう。「プラットホームがあるときとないときで、手の位置が変わるでしょ」。思い付きで答えましたが、よかったのでしょうか。