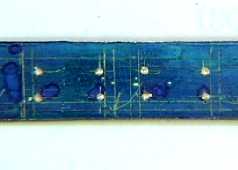

まずリングの切り出しから。すでに票挿の工作で経験済みですが、そのときの幅は2.0mmと1.5mm。今回は1.0mmに挑戦。これができるかどうかが引戸錠の工作の重要なポイントの1つと考えました。けがきをして、切り落とす内側の四隅に糸のこが旋廻するドリル穴。

内側を切り落とした後、まず上下をヤスリがけ。ちなみにこの上下の幅は6.0mm。先に小さく切り分けてしまうと加工が面倒です。作業の適切な順序を考えることは、ジグ作りを考えるのと同様に重要です。

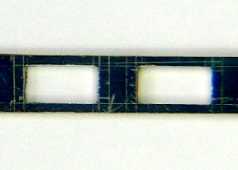

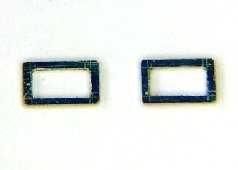

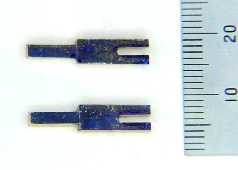

最後に2つに切り分けてヤスリ仕上げ。厚さ1.0mmの真鍮板から1.0mm幅の四角リングを切り出すことができました。やればできるんだ。これで4つの部品のうちの1つが完成。1.0mmって意外に大きいなあという印象。

次に、フックとリング受。まず、厚さ0.5mmの真鍮板に3.0mmの真鍮パイプと半円パイプをハンダ付け。前者は引戸半開止めの、そして後者の半円パイプは票挿の、それぞれ残り物。というか、先を見越して余分に作っておきました。

円形パイプの一部を欠き取ってフックの形に。後ほど現物合わせで大きさが決まるので、とりあえずここではそれぞれ2つに大まかに分割するだけ。

フックを引戸に取り付けるにはスペーサーが必要です。戸袋の柱との間に段差があるからです。5.0mm四角棒を所定の厚さに削ってフックを仮止めし、この状態でフックの幅をヤスリ仕上げします。これでスペーサーとぴったり同じ幅になるわけです。

四角棒から切り落として引戸に取り付けます。M1.7mmボルトを2本使用。引戸半開止めのときと同じ。これで2つ目の部品が完成。

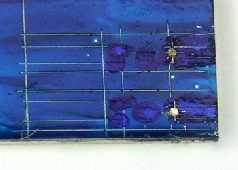

さて、引戸錠の本体とも言うべきテコ部分。厚さ2.0mmの真鍮板にけがき。テコ受が入り込む溝の終点にあらかじめドリル穴。

とりあえず大まかに切り出します。この狭い溝の仕上げ加工ができるかどうかが第2の重要なポイント。そのために新たに薄型のヤスリを購入。

今回の工作の成否を分ける最も重要な加工がテコの支点のタップ立て。2.0mmの厚みに横からM1.2mmのタップを立てるわけです。1.0mmの真鍮板には1.2mmのタップが立てられませんので(笑)、2.0mmの厚さにしました。左はLアングルから作ったテコ受。これが第3の部品。こちらには1.2mmのドリル穴。テコとテコ受の組み合わせと向きを間違えないようにポンチマークで区別。小さすぎて刻印には不向きです。

M1.2mmのネジでテコとテコ受けを組み合わせ、戸袋の柱の所定の位置に取付。テコ受のアングルが柱と接する面を加工して、テコと柱の直角を微調整。

すでに作っている半円パイプ付のリング受をテコ本体に取り付けます。取付位置は仮組みして現物合わせ。フックと対になりますので、取付にはフックと同じM1.7mmボルトを使用。そうしておいてリング受の幅をヤスリ仕上げ。ハンドル部分も丸棒状にヤスリがけ。テコの部品がそろいました。

四角リングをリング受に入れて組み立てるとこんな感じ。リングが左右にスムーズに振れるように微調整。これで引戸錠を構成する4つの部品が全部そろったわけです。

テコをテコ受に取り付けて、戸袋の柱を側板に戻すと引戸錠の完成です。やったあ!!

引戸を開けてみましょうか。テコのハンドルを手前に起こすと四角リングがフックから外れます。

四角リングをフックから外してテコのハンドルを元に戻します。これで引戸錠が外れました。

ほらね、引戸が開きます。閉めるときはこの逆。なお、実物では、閉めた状態でテコのハンドルを固定するロック機構が付いていますが、今回は省略しました。走行中の振動で勝手に外れてしまうような事態が起きればそのとき改めて考えましょう。今回はとりあえず工作できるかどうかが主眼でしたから。

|