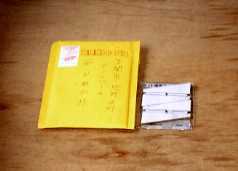

OSのC11と場合とほぼ同様に、ワフのキットでも、関連する部品は1つの包みにまとめられている。ただし、組立説明書のようなものはないので、これらの部品を図面と照らし合わせながら、作業内容を自分で考えないといけない。「軸箱受」の包みを開けて部品を確認。あれれ、軸箱守が4枚しかないぜ。1箇所に一対、4箇所で8枚のはず……。

クラウンモデルに連絡し、不足分を送っていただくことに。事情を説明する封書を郵送。慎重を期して包みの内容を写した写真も同封。投函日から数えて6日目に不足分が届いた。郵便にすれば、そこそこ早い対応。不安を感じることはない。

やっとそろった関連部品。対になった軸箱守と軸箱守取付用のスペーサーが4組。スペーサーは、床下のチャンネルに軸箱守を取り付ける際に間に挟みます。軸箱守は3mm、スペーサーは4mmの真鍮板。中央は、軸箱控を切り出す4mm×2mm真鍮角棒。さて、どこから手をつけるかな……。(ここまでが2003年7月段階。その後、作業が滞った……)

軸箱守取付用スペーサーの1つに、穴位置を示すポンチマークがある。穴位置が斜めになっている両端部分が軸箱守の斜め部分と一致。ははあ、これを使って取付用の穴をあけなさいということだな。

しかしながら、単純にそのまま重ねてドリルを立てても、正確に穴位置を写し取ったことにならない。4mmもの厚みがあると、必ず表側と裏側では穴位置が微妙にずれる。しかも、精度のない我が家の安物ボール盤ではなおさら。基準になる面を決め、その面どうしを密着させるのがポイント。クランプとテーブルバイスでしっかり固定して慎重に。指定は2.0mmだが、とりあえず1.7mmで穴をあけておく。現物合わせになるので、刻印も忘れずに。青ニスはセンターのけがき用。

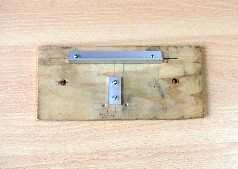

こんなジグを作ってみました。適当な板の端にアルミアングルを取り付け、これと直角に3mm厚の20mmアルミフラットバーを固定。軸箱守でこのフラットバーを挟めば、20mm幅の平行が確保できるわけです。我ながらよいアイデアにニンマリ。しかし、ボール盤を使うにはまだ工夫が要りそうだなあ。

ボール盤を使う前に、まず、軸箱控を作成。軸箱が軸箱守から抜け落ちないように下端に取り付ける。角棒を所定の長さに切り出し、両端に取付用の穴。軸箱守に2.0mmのタップを立ててネジ止めするので、軸箱控の穴はタップの下穴と同じ1.6mmにしておく。

軸箱守に軸箱控を取り付けるためのネジ穴を開ける。穴位置は、軸箱守の下端にアルミアングルを当て、軸箱控が下端にピッタリそろうように合わせる。ポンチを打ちたいところだが、これまでの経験から、ポンチは不正確でダメです。軸箱控の穴と同じ1.6mmドリルを使って、手で慎重に穴位置のくぼみをつける。この方法だと、ずれたと思ったとき修正ができます。穴位置が決まれば、あとはボール盤で。この手の小物は、テーブルバイスにしっかり固定しないと、プロペラのように旋回して悲惨なことになります。経験アリ。

取付穴を2.0mmに拡大して軸箱控を取り付けるとこんな感じ。これがあると、ジグに置いたとき軸箱守の下端が左右に開くのを抑えることができる。

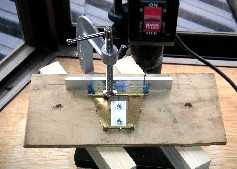

さあ、いよいよボール盤で穴あけ。軸箱守をジグに置き、すでに穴あけしたスペーサーをのせてCクランプで固定。Cクランプで固定する前にずれると厄介なので、ちょっとだけ瞬間接着剤。軸箱守の両サイドは釘打ちで固定。最初に両端の2箇所ずつ穴をあけ、この時点でネジ止め。こうすると、もうずれないので、あとの穴あけが容易です。

軸箱がスライドする部分の上下をR仕上げ。青ニスに直径3mmの円弧をけがき、ヤスリがけ。まあこんな感じかな。

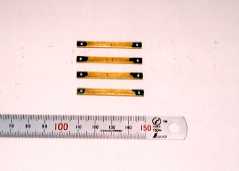

最後に軽くペーパーをかけて加工終了。こうして見ると、ただ穴あけをしただけですが、時間と労力がかかりました。

組み立てるとこんな感じ。当初心配していた平行箇所の精度は、デジタルノギスで計測すると、だいたい19.98mm〜20.03mm。1箇所20.12mmのところもありますが、軸箱側は19mm程度なので問題ない。誤差0.1mm以内に抑えられれば、素人には上出来というところかな。