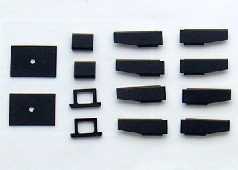

(2)完成度の高い仕上げには適切な下地処理が必須です。ワフの素材は真鍮板ですから、パテによる表面調整は基本的に不要。①真鍮板の表面に600番のペーパーを軽くかけて下地材の食いつきをよくします。②油分の除去には、金属洗浄にも使える青ニス除去スプレー。③下地材には、ソフト99プラサフ(プライマー・サーフェイサー※)。そしてやっと、④塗装。黒塗装には、サンデーペイントのエナメルスプレーエクシードつや消し黒。プラサフ処理をするとさすがに塗料の乗りがいいです。

※ 金属素地に対する塗料の付着性を増加するプライマーと、塗装面の細かいキズを消し、塗料の発色をよくするサーフェイサーの両方の機能を兼ねそなえた下地処理材。

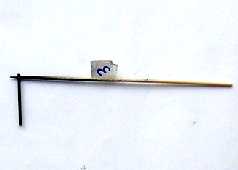

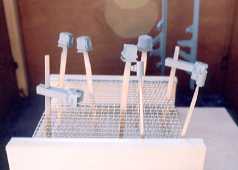

(3)塗装する部品を手で持っておくことはできません。塗装の表面に指の跡が残ってしまいます。したがって、何らかの方法で手から離して支えるような工夫が必要。大きい部品でネジ穴のあるものは針金で吊るしましょう。小さな部品は割箸の先に両面テープで貼り付けましょう。前者の針金は竿に掛ければ大丈夫ですが、割箸はどうしましょうか。十分乾燥するまで何らかの工夫が必要です。

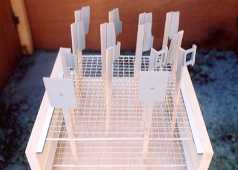

こんなものを作ってみました。2枚の金網を上下に間隔をあけて固定。金網の左右をアルミチャンネルに差し込み、ネジを入れて抜けないようにしました。もうお分かりですよね。この網目に割箸を立てようというわけです。これなら、ディテールの小さい部品が多数あっても対応可能。部品が小さい場合は、粘土や発泡スチロール板に突き立てておくこともできますが、比較的大きい部品もあるのでこの金網にしました。

塗料の溶剤や飛沫は身体に有害。とりわけ今回は長期間にたくさん塗装しますので、できるだけ吸い込まないようにしたいものです。完全ではありませんが、脱臭剤入りの防臭マスクを使用することに。それからもう1つ。薄手の使い捨てゴム手袋。1箱100枚入りで千円もしません。これがとても重宝します。塗装の際に手に塗料が付くのは当然と思っていましたが、塗装後の手洗いが不要になりました。すばらしい!

もちろん服装もそれなりに。擦り切れて処分されるはずのダンガリーシャツとジーパン。どんなに汚れても気になりません。履物は磨り減ったデッキシューズ。帽子も忘れずに。耳当て付きのスキー用。ボロボロの服装に防臭マスクとゴム手袋。これはかなり怪しいです。「お願いだから近所に出ないでね」。奥さまの気持ちも分かります。どんな姿か気になりますよね。ご覧になりますか。こちらです。

たかが塗装と思ってはいけません。塗装は難しいのです。初めての本格的な挑戦ということもあって、思わぬ事態に遭遇することもあるでしょう。「失敗は成功の母」。どんどん失敗しましょう。ただし、同じ失敗を繰り返さない工夫をしましょう。新たな失敗は進歩の源泉です。さあ、塗装に挑戦だあ。まずは床板関連の部品から。