|

|

最後までの残っていたディテールの塗装。解放テコ、引戸錠、ブレーキ管の各種パーツ。

困ったのがブレーキ管の鎖。つながった部分はどうやって塗装したらいいのでしょう。塗料に漬け込むことも考えましたが、とりあえずそのままスプレー。微妙に吹き残しができますので、動かしながら万遍に。しかし、乾燥すると固まって棒状になりました。ロープが固い棒になる手品がありますよね。そんな感じです。

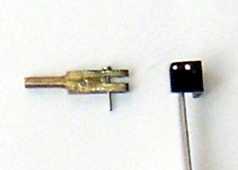

ブレーキ管関連のパーツ。問題の鎖は適当にごまかして塗装完了。このまま取り付けることもできますが、連結器部分の端梁は車体を持ち上げる際に手を掛けるところ。ブレーキ管は走り装置といっしょに最後に取り付けましょう。

苦労した引戸錠の取付。可動部分の塗装がはがれてしまいますが、やむを得ません。ロックピンも取り付けたわけですし、そんなに動かさないことにしましょう。

引戸をロックするとこんな感じ。これまでガタガタしていた引戸がピシッ。ロックピンは未塗装のまま。施錠の様子がよく分かります。この輝きがアクセント。

荷物室側の解放テコ。テコ棒の塗装後、テコ受が入るのか心配でした。たしかにアールの部分は厳しいものの、塗装も落ちず、何とか通すことができて一安心。

妻板に取付。動かしていると、そのうちテコ棒のテコ受部分の塗装がはがれるのでしょうが、これもやむを得ません。テコ棒は基本的に動かさないことにしましょうかね。動かさなくても連結器の解放はできます。早くテールランプがほしいですね。

デッキ側の解放テコ。荷物室側に比べてアールの箇所が少ないので、さほどでも。

妻板に取付。これでデッキ側のディテールの塗装と取付は完了。テールランプの点灯は、今しばらくお待ちを。

実物では、テコ受部分にテコ棒が鉛直に固定される仕組みがあります。しかし、そこまでは再現できませんでした。しかし、塗装後、塗膜の厚み分可動部分がきつくなり、鉛直位置で止めることができるようになりました。いつまで続くか分かりませんが、結果的に見た目は実物と同じです。どおだあ。