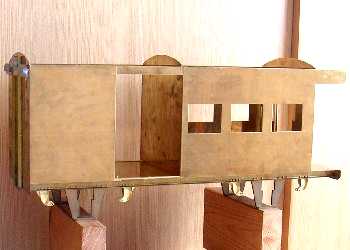

仕切板と取付アングル。左右の側板には6.0×6.0mm、床板には9.0×9.0mmのアングル。

仕切板の四隅には加工が必要。側板の上部には接続板用のアングルがあります。現物に当てて位置と形状を写し取る。こんな感じ。アングルの上方は欠き取ります。

側板の下部には床アングルがあります。ここは現物の写し取りができないので、別途9.0×9.0mmアングルを当てて、こんな感じかなあ。

上側角のヤスリ仕上げ。ケガキが現物合わせですから、ヤスリも現物合わせ。ちょっと削っては擦り合わせ、の繰り返し。最後は、ヤスリ面に青マジックで着色してあたりを確認。歯医者さんが歯の噛み合わせの調整をするときの手法からヒント。

下側角のヤスリ仕上げ。アングルの角が直角でないのには気付いていましたが、内側はさらに直角には程遠いことが分かります。

仕切板を左右の側板に固定するアングルの取付。アングルは側板にハンダ付け、仕切板にネジ止め。ネジ穴を開けたアングルを仕切板にバスコークで接着して写し開け。白丸部分がネジ穴。アルミアングルを利用して、仕切板の両端にピッタリ位置決め。接着面に青ニスを塗っておくと除去スプレーで簡単に外せます。

仕切板のアングルを側板にハンダ付けするための位置決め。要領は側板の取付と同様。アングルは、仕切板にネジ止めしておきます。

アングルを側板にハンダ付け。三連窓側では、窓枠とアングルの間隔に余裕がないので、ハンダ付けは上下2箇所だけ。

床板アングルも同様の方法で加工。仕切板を取り付けた状態で、ネジ穴を開けた床板アングルをバスコークで接着。画像は、仕切板を取り外してネジ穴を写し開けたところ。ボール盤が使えないので、電動ドリル。この後、アングルを床板にネジ止めし、再度仕切板を取り付けてハンダ付け。

完成した仕切板。今回の加工まで、車掌室妻板と重ねていたので、出入口の跡が付いてしまいました。あはは。(^^;

取り付けた仕切板の下部。側板アングルへの取り付けは皿ネジ。黒が皿ネジの頭。側板の床板アングルを逃げているところがお分かりいただけますか。

|