|

|

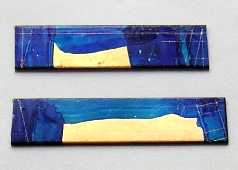

踏段の素材はこれだけ。15mm×260mm、1mm厚の真鍮帯材と15mm×59mm、3mm厚の真鍮板4枚。3mm厚が踏板。踏板の支えは真鍮帯から切り出す。

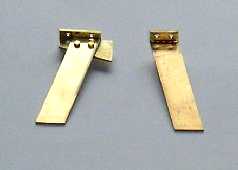

踏板の支えの図面。15mmの真鍮帯を12mm幅に成形するのかよ。最初から12mmの帯ならいいのに……(ブツブツ)。踏段は末広がりに張り出すので、支えの形状は微妙。

真鍮帯を4つに切り分けてけがき。図面には、13.2mm、11.8mm、1.4mm、1.2mmなんて数値もありますが、それを正確にけがくなんて私にはできましぇ〜ん。まあだいたいこんな感じかな。

糸のこで大まかに切り出し、ヤスリで成形。取付用の2.0mm穴も。図面では、画像の一番上と一番下の支えに取付穴3つの指定でしたが、そんな芸当はできないので、2つだけ。ヤスリ仕上げに、ちょっとは自信がついてきました。デジタルノギスで確認して、どおだあ〜。

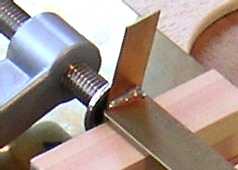

踏段は、一方を床下のT字補強材に、もう一方を直接床板に取り付けます。そのため、一方はT字補強材に取付穴を写しあけ、もう一方は先端を折り曲げます。このT字補強材に穴3つは無理でしょう。折り曲げは、バイスにはさんでエイヤー。直角はあとからペンチで微調整。

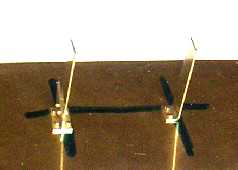

踏段の3mm厚真鍮板の裏側に、「ハンダ付け」という図面の指示。しかし、手で持って付けるというわけにもいかないでしょう。思案の結果、支え板を上下逆向きにして真鍮板の台に固定し、角材を使って踏板を所定の高さに支持する方法を選択。まずは、真鍮板に正確にけがいて位置決め。

踏板を入れると、こんな感じになるわけです。最初の踏段は床下から23mmの位置。18mmの角材と5mmのベニヤ板の組み合わせで23mm。念のため、Cクランプで軽く左右からはさみました。この踏板の真鍮板はほとんど図面通りのサイズで、外側の角にRを付けるほかに加工の必要はありませんでした。

さて、いよいよ初めてのハンダ付け。日頃使っているヤニ入りハンダの代わりに、フラックスとヤニなしハンダを調達。フラックスの説明文には「真鍮の場合、水で5倍に薄めて使用」とありましたが、水に浸した綿棒にフラックスを垂らし、薄めたことにしました。

綿棒でフラックスを塗り、ハンダごてで溶けたハンダを押し当てる。ジュッと一瞬蒸気が上がり、ハンダが流れる。さすがに容量の大きいハンダごてだけのことはある。ちょっと当てただけで、十分熱が伝わるようです。瞬間のマジックに感動。意外に簡単、という印象でうれしくなる。どおだあ〜、と有頂天になりかけたところ、何か変だなあ……。ゲッ! 踏板の前後が逆だあ〜。(涙)かくして、初めてのハンダ付けは、ハンダ付けの取り外しの練習も兼ねることになりました。トホホ。

気を取り直して、2枚目の踏板の取付。15mmの角材3本に3mmと1mmのアルミ板。合計49mm。これで2枚の踏板が等間隔。左右の支え板の先端ともほぼピッタリ。図面では50mmの指定でしたが、これでいいことにしました。

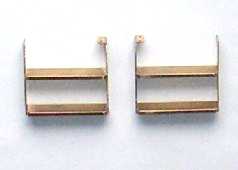

踏段の完成。ほお〜、初めてにしては、我ながらよくできたぜ。自画自賛。お湯でフラックスを洗浄。ほっておくとサビが発生するらしいです。

床板に取り付けるとこんな感じ。いいですねえ〜。人差し指と中指で踏段を上がったり降りたり。至福のひととき……。「何してるの」。ありゃ、家族に見られてしまった……。

|