妻板は全部で4枚。荷物室の端梁、デッキの端梁、車掌室入口、それに荷物室と車掌室の仕切り。このうち「仕切板」と書かれた1枚は屋根のアールが加工済み。それ以外は、アールのけがき線だけで四角形のまま。1.0mm厚真鍮板、200mm×190mm。仕切板が見本ということですね。

図面を子細に検討し、側板の実物を計測してみると、アールのけがき位置が上方にずれている気がしてならない。妻板の両端の高さが側板の高さと一致しないのだ。う〜む。数日間思い悩んだ挙げ句、思い切ってけがき線を3.0mm下方に平行移動。これで側板の高さと一致するわけですが、私の考え及ばない構造だったりすると……。

思い悩んでいても始まらないので、平行移動したけがき線に沿って糸のこ作業。しかし、こんな大きな真鍮板を固定するバイスはありません。あたりを見回し、工作机と養生ベニヤの間に挟み込むという荒技に。以前から糸のこにはまったく自信がない。思うように直進してくれないのだ。何度刃を替えても、しばらくすると左に曲がってしまう。糸のこの問題なのか、それとも私の技量不足なのか。もう泣きそう。誰か助けてえ〜。(涙)

へたくそな糸のこはしようがありません。要するに、最後のヤスリ仕上げがちゃんとできればいいわですよ。これにはちょっと自信アリ。(笑)しかし、工作机に挟み込む方法では、アールのヤスリ仕上げが難しい。再びあたりを見回したところ、丸テーブルを発見。このテーブルのアールを活用しない手はありません。ベニヤ板を介してCクランプで固定。テーブルを壁に立て掛けてヤスリ仕上げ。

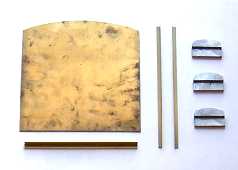

屋根のアールを仕上げ、やっとそろった荷物室妻板のパーツ。真鍮板の下、妻板を端梁に固定する9.0×9.0mm真鍮Lアングル。右、妻板外壁の6.0×6.0mmLアングル2本と通風器3個。

最初に通風器。バリを整え、両サイドの2つは高さを切り詰める。妻板への取付は、内側から止まり穴へのネジ止め。この加工は連結器受ですでに経験済み。今回は厚みも十分あり、また取付ネジも丸ネジ。ざぐりも不要で、前回のような苦労はない。まず片方の穴にタップを立てて通風器を固定してから、他方の穴を通風器側に写しあける。これで、ネジ穴位置はピッタリ。

次に外壁のLアングル。妻板にけがいた取付線に合わせてLアングルをバスコークで接着。後日、Lアングルの取付穴を妻板に写しあけ。接着後に微調整のできるバスコークは便利です。今回、新しい発見。バスコークの接着面に青ニスを塗っておくと、除去スプレーだけで簡単にバスコークがはがれます。なあるほど。

続いてテールランプの取付穴。ボール盤も8.0mmとなると周到な準備が必要です。指が何本あっても足りません。命懸け。1.0mm厚のアルミLアングル9.0×9.0mmの上に12.0×12.0mmを重ねて1.0mmの隙間を作り、9.0mm厚のベニヤ板に妻板を固定しました。さらにこのベニヤ板に角材を取り付けてテーブルバイスに固定。2.0mmドリルから始めて、4.0mm、6.0mm、そして最後に8.0mm。センターを外さないために、ベニヤ板は動かさず、ドリルのキリだけ交換。

さて、いよいよ懸案のハンダ付け第1弾。妻板を端梁に固定するLアングルは、端梁側はネジ止め、妻板側はハンダ付け。しかし、この9.0×9.0mm真鍮Lアングルの外角が直角より小さいのだ。さらに、取付先の端梁は真鍮板を曲げ加工しているので角にアールがあり、先端に妻板を立てると床面より下がってしまう……。困ったなあ。そこで、アルミLアングルを利用して、取付用Lアングルの端梁側をピッタリ垂直に保持し、妻板側にできた隙間にハンダを流し込む方法を採用。これで妻板は床面と直角になるはず……。もちろん外壁Lアングルの取付ネジに干渉する部分は欠き取りました。

固定用のLアングルを端梁にネジ止め。残っていた外壁Lアングル下端の取付穴を端梁に写しあけてネジ止め。妻板と端梁の間に隙間が見えますが、これは端梁の角にアールがあるためです。でも、外壁Lアングルの下端は計算どおり端梁の下端にピッタリ。妻板と端梁の表面もツライチ。

完成した荷物室妻板の全体はこんな感じ。床板に取り付けると下のようになります。やったぜという達成感よりも、側板がピッタリ付くのか、そちらの方が心配。う〜む。