|

|

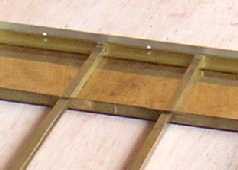

他の妻板はすべて真鍮板からの切り出しですが、デッキだけは、アングルと角棒を組み合わせて格子を作り、平板を取り付ける。したがって、部品点数もこんなに多い。左から、端の柱の6.0mmLアングル。次の短いのは、Lアングルに腰板を取り付けるためのスペーサーの角材。そして中央の柱の5.0mm角棒。これには、上下の両端を除いてミーリングでミゾが付けられ、チャンネル風になっている。それから角棒用の1.0mm厚スペーサー。腰板の上下には6.0mmLアングルが横向きに付く。腰板は前後2枚。屋根部分は外側に1枚だけ。

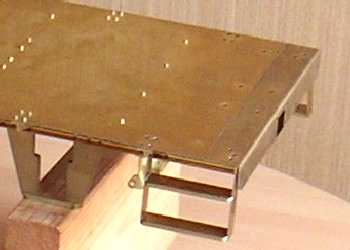

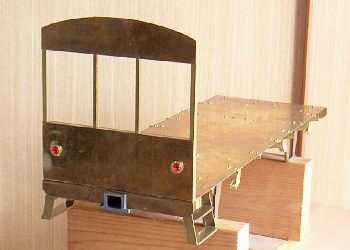

腰板と屋根部分が分かれていますので、そのままでは全体を図面通りの形に仕上げることができません。工夫が必要。3.0mm厚アルミアングルで型枠を作りました。これで腰板と屋根の位置関係がピッタリ決まるわけです。Lアングルと角棒の柱をそれらしい位置に置いてみました。こんなイメージですね。

さて、まずは腰板の上下の横アングルから。両端の柱の間に横アングルがきっちり入り込むように両端をヤスリで成形。ピッタリはまって、ほお、いい感じ。

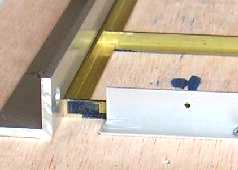

続いて、横アングルの中央部分。ここの加工が今回の最大の難関。6.0mmの横アングルに5.0mmの角棒を直交させるわけですから、1.0mmの差が生じます。つまり、1.0mmだけ残して5.0×5.0mmを切り取るわけです。そんなことができるのか。もちろんそのままでは変形してしまいます。ここでも工夫が必要。アングルを副木の角材に固定した上でヤスリ掛け。画像のようになりました。慎重にそっと取り扱わないとゆがみます。

型枠に入れて組み合わせてみました。こんな感じにピッタリ。上下が逆ですけど。

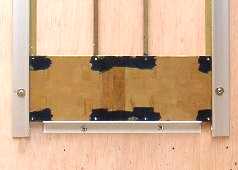

2枚の腰板のうち、内板は柱にネジ止めです。例によってバスコークで接着した上で、内板のネジ穴を、アングルとそのスペーサー、角棒とそのスペーサーに写し開け。

中央の角棒の柱には、タップを立てて内板側からボルト。しかし、両端のアングルの柱にはタップを立てる余裕がありませんので、こちらは外板側から皿ネジを通して内板側でナット。角棒のネジ穴はよく見えますが、アングルの皿ネジがお分かりいただけますか。画像は外板側から見ています。横アングルの穴はヤスリ掛けの際に副木に固定した木ネジの穴。

さて、いよいよハンダ付。まず、屋根側の妻板。側板と高さがピッタリになるように位置決めし、大小組み合わせたアルミアングルで固定。型枠の中で4本の柱をハンダ付け。もちろん腰板部分は組み合わせたままの状態。コテの熱容量が大きいので、面白いようによく付きます。

次は、腰板。心配なのは皿ネジ。皿ネジの頭も固定しないと、クルクル回ってナットが取り付けられません。フラックスの塗布がポイントですかね。ハンダがうまくしみ込み、ほら、こんな感じ。あ、もちろん外側の腰板には事前にテールランプ用の穴を開けておきます。

しかし、最後になって思わぬ事態に。アングル柱の固定で皿ネジにばかり気を取られていたので、上横アングルは取り外したままでした。いざそれを取り付けようとすると、きつくてうまく入らない。そうか。全部組み合わせた状態でハンダ付けしないと、微妙にずれることもあるわけだ。ガクッ。しようがないので、再度ヤスリで微調整して現物合わせ。せっかくピッタリに仕上げていたのに……。(涙)今後の教訓にしましょう。

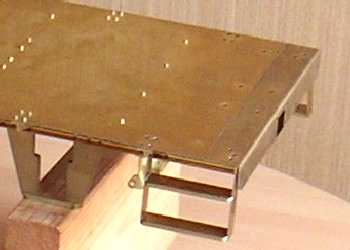

上の状態で内側の腰板を取り付けるとこんな感じ。4隅はナット、中央4箇所はボルトで固定。

裏返すと、外面はこんな感じで出来上がり。ハンダ付け中の現物合わせは、出来上がりを見て説明しても分かりませんね。結果としてはまったく問題にならないわけですが、ただ思い通りにならなかったことが悔しい。作業に取り掛かる前のシュミレーションとイメージトレーニングが不十分だった、と反省しきり。端梁に取り付けると下のようになります。

|

|