|

|

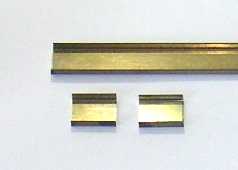

送っていただきました。M2×4mm六角ボルトとM2mmナットが92セット。

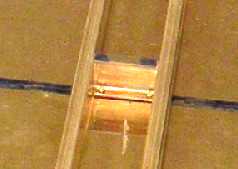

床下中央の補強材。中央の梁と同じ大きさのチャンネルから切り出す。糸鋸で正確に切断する自信がないので、ケガキ線の横を余分に切って、あとはヤスリ仕上げ。デジタルノギスを使って100分の1ミリレベルで微調整する作業は、それなりに面白い。個数が多いと嫌になりますが……。(笑)

床板と補強材の穴位置を正確に一致させるにはどうしたらいいのでしょう。それぞれ別々に計測してポンチマークをけがくと、微妙に誤差がでることもありますよね。ここはまず床板側の穴でしょうね。それを補強材の中心線上に写しあける、ということですかね。

ボルトとナットで取付。中央の2本の梁は端梁部分で固定されているだけなので、それ以外の部分は力を加えるとたわむ。この補強材も梁と固定されているわけではない。ハンダ付けが必要なのか。あるいは、これから補強材を取り付けていくと安定するのか。

まずは、これだけ。

〔JR可部線安芸飯室駅〕

2003年11月30日、JR可部線の無電化区間が廃止されました。幼い頃目にしていた風景はそのままですが、もう列車が走ることはありません。C11のさよなら運転のときと同じように、最終便のイベント列車を見学しようとは思いませんでしたが、正月帰省の折に最寄りの安芸飯室駅を訪問してみました。降り出した小雨が物悲しい。(2003/12/31)

|

|

|

|