そこで、目を付けたのがデジタルノギス。100分の1ミリレベルがデジタルで表示され、しかも測定部の先端は、まるでけがき針のようです。それなりに硬度もありそう。これを使わない手はないなあ、と素人判断。いいのかな、という思いも他方にありつつ、幾分気兼ねしながら、床下補強材のけがきに重宝していました。

喝! 師匠のミスターMに問い合わせたところ大目玉。「精密測定具をけがきに利用するとは何ごとか」「は、はいっ。でも、ハイトゲージは高価で手が出ません。それに、我が家には定盤の置き場所もありません」「それならトースカンを使いなさい。定盤の代わりはボール盤のテーブルで十分じゃ」。

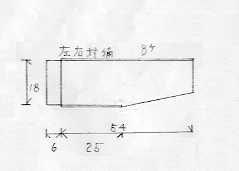

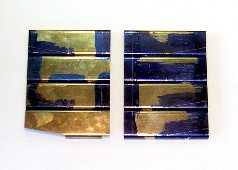

こんな経緯で新しい仲間が加わりました。新潟精機の150mm角台トースカン。それにもう1つ、ディバイダー。昔、技術家庭科の製図授業で使っていたのを探しましたが見当たらず、新規に購入。スイス製というところに心引かれました。今後のけがきに活躍してくれることでしょう。したがって、今後デジタルノギスは測定専用に。(^^;

ところで、今回新たに登場していただいたミスターMって誰でしょう。私が心から敬愛し、金属加工の教えを請い続けている委細不明の謎の師匠です。(笑) ポンチマークはポンチ打ちよりドリルの手もみ、ドリル穴は小さくあけて徐々に拡大、ボール盤の穴あけには切削油……。現在の私の知恵は、実はこの師匠のおかげなのです。行き詰まったとき、これからもときどき登場して助けてくださいね。