さてさて、各種床下補強材の取付。まずは取付位置のけがき。ワフには荷室と車掌室があるので、補強材の間隔は均等ではありません。ディバイダーが大活躍。全体はこんな感じ。けがきの線は分かりませんね。(^^;

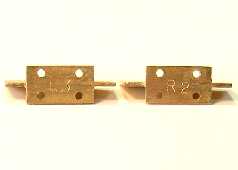

床板の取付穴は、個々の補強材から写しあけるので、1つ1つを識別する必要があります。それぞれに、R1〜R7、L1〜L7などの刻印を打ちます。RとかLなんて、本物の蒸気機関車みたいですね。くふっ。

はて、補強材を取付位置に置いてみて当惑。せっかくけがいた取付の中心線が補強材を置くと見えなくなります。当然と言えば当然。一方の端に梁のチャンネルがあるので位置が確認できない。う〜む。結局、取付位置が見えるように、補強材の横端の位置を再度けがき直し。けがき線が3本に。

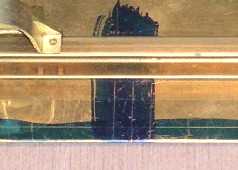

はてはて、再び当惑。床板の取付穴を補強材から写しあけるためには、補強材を所定の位置に固定しておかなかればなりません。どうやって? 小型のCクランプ? 穴位置にドリルが立てられないでしょう。う〜む。こんなのアリかなあと思いつつ、バスコークで接着しちゃいました。エヘヘ。その接着力はC11組立の際に検証済み。瞬間接着剤は、瞬間に着くので位置決めの微調節ができません。それに、瞬間に着いたものは瞬間に取れる……。(笑)

翌日まで待って、床板にドリル穴。バスコークによる不具合はありません。穴あけ後、補強材と床板の間にカッターナイフを入れると簡単に外れます。付着したバスコークは、青ニスといっしょに青ニス除去スプレーで洗浄。多少ブラシ掛けも必要。ほ〜ら、こんなにきれいに仕上がりました。チャンネル補強材の取付穴もこのときいっしょに。

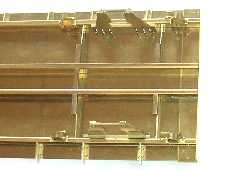

T字補強材の取付。左が車掌室側。右が荷室側。1つに4個のボルトとナット。片側7つですから、全部で、え〜と……。いっぱいあります。(笑)

最後はチャンネルの補強材。床板側の穴位置をどうやってチャンネルに写しましょうか。まず、チャンネルの横幅の中心線をけがいておきます。床板の取付穴からドリルの先端をちょっとだけのぞかせ、チャンネルを仮置き。ちょっとスライドさせるとドリルの先端がけがき針の代わりになります。両者がクロスした点が穴位置というわけです。

チャンネル補強材の取付。取付ネジがスッと入るとニンマリ。それでも1、2箇所キツイところがありました。やむを得ずチャンネル側を0.3mm広げて対応。この補強材が入ると、軸箱守はしっかり固定されます。当初の心配は杞憂でした。