久しぶりの真鍮加工。1.0mm真鍮板から直方体の各面6枚を切り出し。もちろん糸のことヤスリの手作業。精度を出そうとデジタルノギスを使用すると、苦労する割に欲求不満ばかりが募ります。世の中、妥協が大切なのかもね。

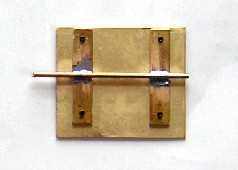

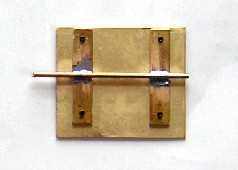

前板の加工。裏からネジ止めした補強材の中央に1本の真鍮丸棒をハンダ付け。こうするとカットした後に左右が一直線上にそろいます。

丸棒をカット。蝶番のようにも見えますが、もちろん実物はそうではありません。まあ、見た目こんな感じかなと。前板の中央に取手を取付。2.0mmの平板から外形だけ削り出してハンダ付けしました。

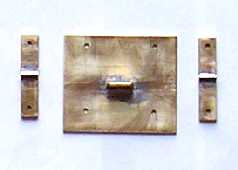

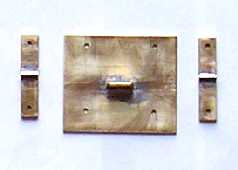

電池箱の前板。

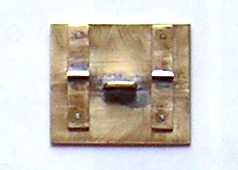

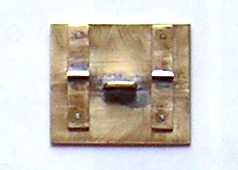

電池箱の組立。各面の真鍮板を組み合わせてハンダ付け。画像はありませんが、実は固定の仕方で苦労しました。ピッタリの角材を内側に入れてシャコマンで固定して……。

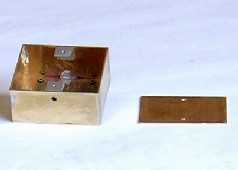

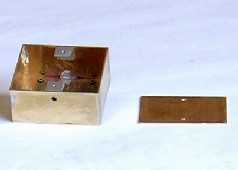

裏蓋はハンダ付けせず、アングルにタップを立ててネジ止め。別に開閉するつもりもありませんけど……。

一応完成の電池箱。「宝石箱のようね」と奥さま。ほ、ほう、苦労して作ると輝いて見えるよね。えっ、宝石を買って欲しいの?

続いて吊り下げ用のアングルの加工。残念ながら真鍮アングルが手元にありません。やむをえずアルミアングルを使用。しかも必要なサイズがないので、画像左の6mm×12mmから5.5mm×5.5mmを削り出し。手作業のヤスリがけで必要分を半日掛かり。フライス盤があればあっという間なのでしょうね。

今回の最大の課題は、アングルを45度にカットして組み合わせるところ。これは木工の額縁作りなどで「留め切り」と呼ばれている加工で、ピッタリ合わせるのが職人技。工作機械がないので、こんなジグを作ってみました。45度に傾けた面をガイドにしてアングルを削ろうという趣向です。

対称になった対のアングルが必要ですから、こんな削り方も考えました。溝を彫った木片で逆向きのアングルを押えています。画像白丸部分。

アングルの留め切り部分。ピッタリ合わさって、我ながらいい仕事に満足。(笑)

吊り下げ用のアングルの出来上がり。留め切り加工もさることながら、実は短い方のアングルの長さをピッタリ合わせるのが、むしろ難しいのです。

電池箱にアングルを輪ゴムで仮取付。アルミはハンダ付けができません。バスコークで接着しますが、バスコークと塗装の相性が最悪であることはすでに経験済み。また、形状が複雑になると吹き残しが発生しやすくなります。結局、塗装した後に接着することにしました。それで、とりあえず輪ゴム。

おおっ、なんだこれは! 運搬ケージの中で逆さまになったワフ。詳細の説明は次回に譲りますが、こうやって床板にボルト・ナットで電池箱を取付。実車では、中央チャンネルと側チャンネルの間に渡されたアングルに吊るされているらしい。

とりあえず電池箱の取付完了。さらに続きます。